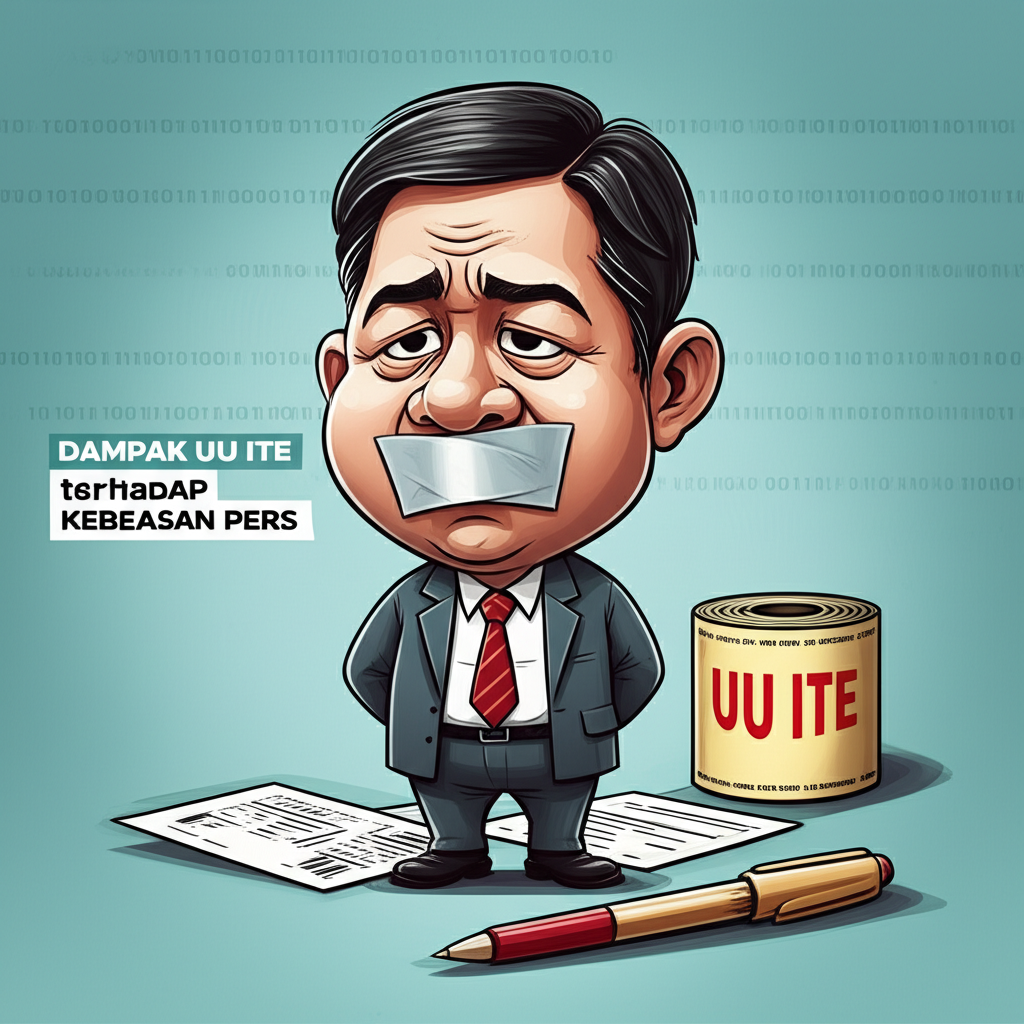

Belenggu Digital di Ranah Berita: Mengurai Dampak UU ITE terhadap Kebebasan Pers Indonesia

Pendahuluan

Di era disrupsi digital, arus informasi mengalir tanpa henti, membentuk lanskap komunikasi yang dinamis dan kompleks. Dalam konteks ini, pers memegang peran krusial sebagai pilar keempat demokrasi, berfungsi sebagai mata dan telinga publik, pengawas kekuasaan, serta penyedia informasi yang akurat dan berimbang. Namun, kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), beserta revisinya (UU No. 19 Tahun 2016 dan terbaru UU No. 1 Tahun 2024), telah menciptakan dilema besar bagi kebebasan pers di Indonesia. Meskipun niat awalnya baik, yaitu untuk mengatur aktivitas siber dan memberantas kejahatan digital, implementasi UU ITE, khususnya pasal-pasal karet yang multitafsir, justru kerap digunakan untuk membungkam kritik, mengkriminalisasi jurnalis, dan membatasi ruang gerak media dalam menjalankan fungsi fundamentalnya. Artikel ini akan mengurai secara detail dampak UU ITE terhadap kebebasan pers, menyoroti tantangan yang dihadapi, serta merefleksikan urgensi peninjauan kembali demi menjaga marwah demokrasi.

Memahami UU ITE dan Konteksnya

UU ITE pertama kali diundangkan pada tahun 2008 sebagai respons terhadap perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya mulia: melindungi masyarakat dari kejahatan siber seperti penipuan online, peretasan, hingga penyebaran konten ilegal. Namun, beberapa pasal dalam undang-undang ini, terutama Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian berbasis SARA, dan Pasal 28 ayat (1) tentang berita bohong, sejak awal telah menjadi sorotan tajam. Pasal-pasal ini dinilai terlalu luas, ambigu, dan rawan disalahgunakan untuk menjerat siapa saja yang menyuarakan kritik atau menyebarkan informasi yang tidak disukai pihak tertentu, termasuk jurnalis.

Revisi UU ITE pada tahun 2016 dan terbaru pada tahun 2024 (melalui UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE) memang berupaya mengurangi potensi kriminalisasi dan memperjelas beberapa frasa. Misalnya, revisi tahun 2016 menambahkan frasa "dengan sengaja dan tanpa hak" untuk Pasal 27 ayat (3) dan mengatur bahwa delik pencemaran nama baik adalah delik aduan. Revisi terbaru tahun 2024 juga mencoba membedakan antara informasi yang termasuk "berita bohong" dengan "disinformasi" atau "misinformasi", serta memprioritaskan penyelesaian di luar jalur pidana untuk beberapa kasus. Namun, bagi banyak pihak, revisi ini belum cukup substansial. Ancaman pidana penjara dan denda yang masih tinggi, serta definisi yang tetap rentan interpretasi, membuat efek gentar (chilling effect) terhadap pers tetap ada.

Pilar Kebebasan Pers dan Tantangan Digital

Kebebasan pers adalah landasan utama bagi masyarakat demokratis. Ia menjamin hak publik untuk tahu (right to know), memungkinkan pers untuk berfungsi sebagai anjing penjaga (watchdog) yang mengawasi jalannya pemerintahan dan kekuasaan, serta menjadi medium bagi beragam pandangan dan gagasan untuk bersirkulasi. Dalam konteks Indonesia, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sementara UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara spesifik melindungi kebebasan pers dari campur tangan pihak manapun, serta menetapkan bahwa sengketa pers harus diselesaikan melalui mekanisme UU Pers, bukan KUHP atau undang-undang lain.

Namun, era digital membawa tantangan baru. Kecepatan penyebaran informasi, kemunculan platform media sosial, dan fenomena jurnalisme warga telah mengaburkan batas antara media profesional dan non-profesional. Di satu sisi, ini adalah peluang untuk meningkatkan partisipasi publik dan diversifikasi sumber informasi. Di sisi lain, ini juga membuka celah bagi penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian yang masif. Dalam upaya menanggulangi dampak negatif ini, negara merasa perlu untuk melakukan regulasi, dan di sinilah UU ITE masuk sebagai instrumen utama. Namun, pertanyaan krusialnya adalah: bagaimana regulasi ini dapat berjalan tanpa mengorbankan kebebasan yang vital bagi demokrasi?

Dampak Nyata UU ITE terhadap Pers

Implementasi UU ITE telah menimbulkan serangkaian dampak nyata dan mengkhawatirkan terhadap kebebasan pers di Indonesia:

-

Efek Gentar (Chilling Effect) dan Sensor Mandiri:

Ini adalah dampak paling signifikan dan paling sering disoroti. Ancaman jerat pidana UU ITE, terutama pasal pencemaran nama baik, telah menciptakan rasa takut di kalangan jurnalis dan redaksi media. Mereka menjadi lebih berhati-hati, bahkan cenderung melakukan sensor mandiri (self-censorship) terhadap berita atau investigasi yang berpotensi menyinggung pihak-pihak berkuasa atau berpengaruh. Topik-topik sensitif seperti dugaan korupsi pejabat, penyimpangan kebijakan publik, atau pelanggaran hak asasi manusia, menjadi area yang rawan "dihindari" demi keamanan jurnalis dan kelangsungan hidup media. Akibatnya, fungsi pengawasan pers melemah, dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kritis terhambat. Jurnalis terpaksa menimbang-nimbang setiap kata, setiap kalimat, dan setiap narasumber, bukan hanya berdasarkan kode etik jurnalistik, tetapi juga berdasarkan potensi hukum UU ITE. -

Kriminalisasi Jurnalis dan Media:

Meskipun UU Pers mengatur bahwa sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik harus diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, dalam praktiknya, banyak kasus yang langsung dilaporkan ke polisi menggunakan UU ITE. Ini mengabaikan prinsip lex specialis derogat legi generali, di mana UU Pers seharusnya menjadi undang-undang khusus yang mengesampingkan undang-undang umum seperti UU ITE atau KUHP dalam konteks pers. Jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, seperti melaporkan fakta atau menyuarakan kritik, kerap dituduh melakukan pencemaran nama baik. Proses hukum yang panjang dan melelahkan, ancaman hukuman penjara, dan denda besar, tidak hanya merugikan secara individu tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi profesi jurnalis secara keseluruhan. Gugatan ini seringkali bukan bertujuan mencari keadilan, melainkan membungkam (Strategic Lawsuit Against Public Participation/SLAPP) atau menghukum media karena berani memberitakan kebenaran. -

Pembatasan Ruang Kritik dan Pengawasan Publik:

Dengan adanya ancaman UU ITE, ruang bagi kritik konstruktif dan pengawasan publik terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah dan elite menjadi semakin sempit. Pers sebagai pilar demokrasi memiliki peran esensial dalam menyeimbangkan kekuasaan. Ketika peran ini terhambat oleh ketakutan akan jerat hukum, maka akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan akan menurun. Publik kehilangan akses terhadap informasi yang vital untuk membuat keputusan yang terinformasi dan untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Ini secara fundamental merusak prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan partisipatif. -

Ketidakpastian Hukum dan Interpretasi Ganda:

Pasal-pasal karet dalam UU ITE, seperti definisi "pencemaran nama baik" atau "berita bohong", seringkali bersifat subjektif dan rentan terhadap interpretasi yang beragam oleh penegak hukum dan hakim. Apa yang dianggap kritik bagi satu pihak bisa saja dianggap pencemaran nama baik oleh pihak lain, terutama jika pihak tersebut memiliki kekuasaan atau pengaruh. Ketidakpastian ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pers, karena mereka tidak memiliki panduan yang jelas tentang batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Hal ini membuka peluang bagi penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak yang ingin membungkam oposisi atau kritik. -

Dampak terhadap Jurnalisme Investigasi:

Jurnalisme investigasi adalah tulang punggung dalam mengungkap korupsi, kejahatan terorganisir, dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, jenis jurnalisme ini sangat rentan terhadap ancaman UU ITE. Laporan investigasi seringkali melibatkan pengumpulan bukti yang sensitif dan bisa jadi menyinggung pihak-pihak yang kuat. Ancaman UU ITE membuat jurnalis dan media berpikir dua kali sebelum menerbitkan hasil investigasi yang mungkin membuka borok para elite, karena risiko legal yang harus mereka tanggung sangat besar. Ini pada akhirnya merugikan upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Upaya Perbaikan dan Realitas di Lapangan

Pemerintah memang telah melakukan upaya revisi UU ITE, dengan tujuan mengurangi pasal-pasal kontroversial dan memprioritaskan pendekatan non-pidana. Revisi terbaru tahun 2024 misalnya, mencoba mengedepankan mediasi dan Restorative Justice, serta membedakan antara "berita bohong" dengan "disinformasi" atau "misinformasi" yang bukan delik pidana. Namun, kritik tetap berdatangan karena esensi kriminalisasi ekspresi masih dipertahankan dalam beberapa pasal, dan interpretasi di lapangan masih sangat bergantung pada aparat penegak hukum.

Dalam praktiknya, meskipun ada pedoman dan arahan, penegak hukum dan hakim masih sering mengabaikan UU Pers sebagai lex specialis. Kurangnya pemahaman tentang karakteristik kerja jurnalistik, termasuk hak imunitas jurnalis, hak tolak, dan hak koreksi, masih menjadi kendala di lapangan. Akibatnya, jurnalis masih sering diperlakukan layaknya pelaku kriminal biasa, dan karya jurnalistik dinilai dengan standar hukum pidana yang kaku, bukan standar etik dan profesionalisme jurnalistik.

Jalan ke Depan: Menyeimbangkan Kebebasan dan Tanggung Jawab

Untuk menjaga kebebasan pers sebagai pilar demokrasi, diperlukan langkah-langkah konkret dan komprehensif:

-

Dekriminalisasi Defamasi Online: Sudah saatnya pemerintah dan DPR mempertimbangkan untuk mendekriminalisasi delik pencemaran nama baik di ranah online, terutama bagi pers profesional. Sengketa pers harus dikembalikan sepenuhnya ke mekanisme UU Pers dan Dewan Pers, dengan sanksi berupa hak jawab, hak koreksi, atau sanksi etik, bukan pidana penjara.

-

Penguatan Posisi UU Pers sebagai Lex Specialis: Perlu ada penegasan yang lebih kuat, baik melalui peraturan perundang-undangan atau pedoman bersama, bahwa UU Pers adalah undang-undang khusus yang harus diutamakan dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan karya jurnalistik. Aparat penegak hukum dan yudikatif harus diberikan pelatihan dan pemahaman yang memadai mengenai hal ini.

-

Edukasi dan Literasi Hukum: Penting untuk terus meningkatkan literasi hukum bagi aparat penegak hukum, yudikatif, dan masyarakat umum mengenai pentingnya kebebasan pers dan perbedaan antara kritik jurnalistik dengan pencemaran nama baik.

-

Peningkatan Peran Dewan Pers: Dewan Pers harus terus diperkuat wewenang dan kapasitasnya sebagai lembaga independen penyelesaian sengketa pers, sehingga dapat menjadi rujukan utama sebelum kasus-kasus pers dibawa ke ranah pidana.

-

Promosi Etika Jurnalistik: Di sisi lain, pers juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjunjung tinggi etika jurnalistik, memverifikasi fakta secara akurat, dan menyajikan berita secara berimbang. Profesionalisme pers adalah benteng terbaik melawan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.

Kesimpulan

UU ITE, meskipun memiliki tujuan yang baik untuk mengatur ruang siber, telah menciptakan belenggu digital yang signifikan bagi kebebasan pers di Indonesia. Pasal-pasal karetnya telah menimbulkan efek gentar, mengkriminalisasi jurnalis, membatasi ruang kritik, dan menciptakan ketidakpastian hukum. Meskipun telah ada upaya revisi, masalah fundamental mengenai kriminalisasi ekspresi dan pengabaian UU Pers sebagai lex specialis masih menjadi pekerjaan rumah.

Masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kekuatan pers yang bebas, kritis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, mendesak bagi semua pemangku kepentingan untuk duduk bersama, meninjau kembali UU ITE secara menyeluruh, dan mencari formulasi hukum yang tidak hanya melindungi masyarakat dari kejahatan siber tetapi juga secara teguh menjamin kebebasan pers. Tanpa pers yang bebas dari rasa takut, publik akan kehilangan sumber informasi yang jujur, dan demokrasi akan kehilangan salah satu pilar terpentingnya.