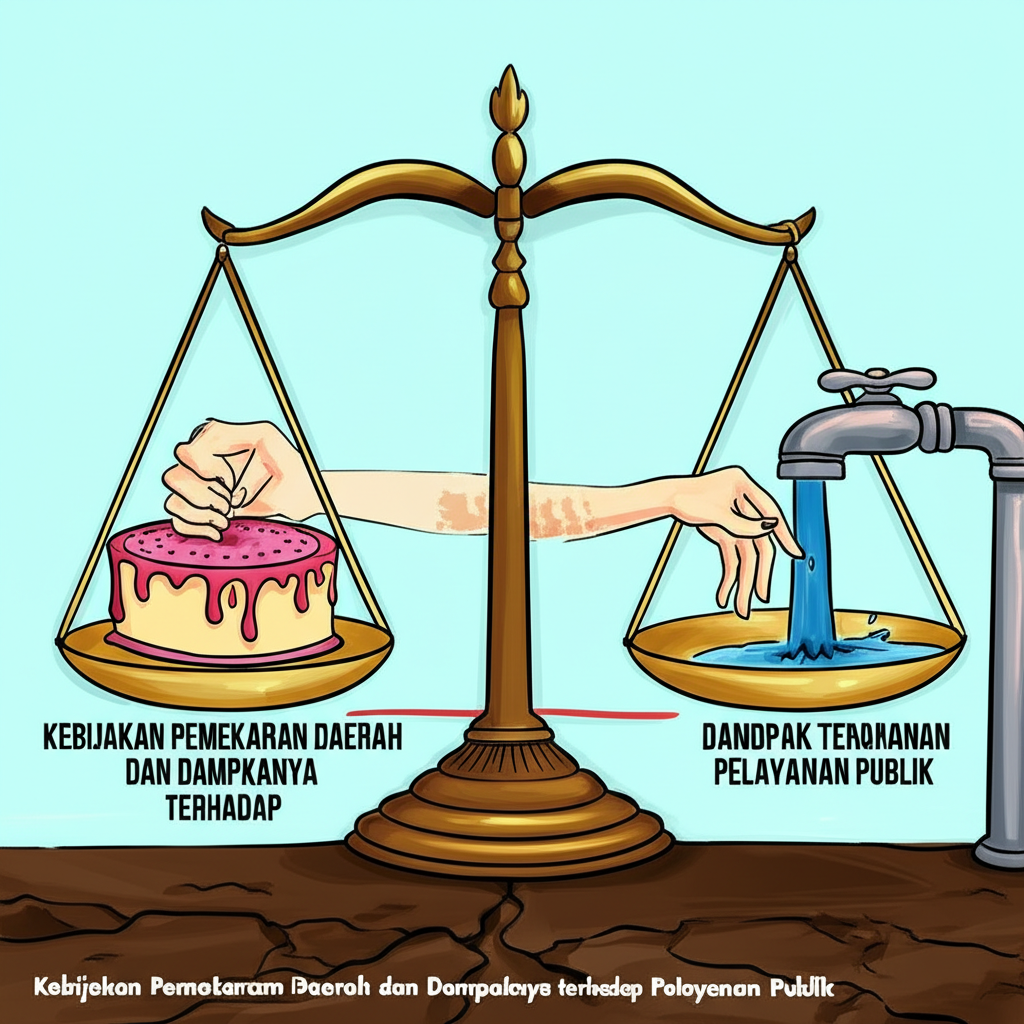

Anatomi Pemekaran Daerah: Harapan, Realitas, dan Tantangan Pelayanan Publik di Garis Depan

Pendahuluan

Di jantung otonomi daerah dan desentralisasi, kebijakan pemekaran wilayah senantiasa menjadi isu yang menarik sekaligus kontroversial. Sejak era reformasi bergulir, Indonesia menyaksikan gelombang pemekaran daerah yang masif, dari provinsi, kabupaten, hingga kota. Narasi utamanya adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan mengelola sumber daya lokal secara lebih efektif. Namun, di balik cita-cita luhur tersebut, terhampar realitas kompleks yang seringkali menghadirkan dilema dan tantangan signifikan, terutama dalam konteks kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik. Artikel ini akan mengupas tuntas filosofi di balik pemekaran daerah, mekanisme pelaksanaannya, potensi positif yang dijanjikan, serta berbagai tantangan dan dampaknya yang nyata terhadap pelayanan publik, sembari menawarkan rekomendasi untuk pemekaran yang lebih berkelanjutan.

Filosofi dan Sejarah Singkat Pemekaran Daerah di Indonesia

Pemekaran daerah bukanlah fenomena baru, namun gaungnya semakin nyaring pasca-reformasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, dan kini UU Nomor 23 Tahun 2014. Semangat desentralisasi dan otonomi daerah menjadi pilar utama. Filosofinya didasarkan pada beberapa asumsi kunci:

- Akselerasi Pembangunan: Daerah induk yang terlalu luas dianggap menghambat pemerataan pembangunan karena rentang kendali yang jauh dan fokus yang terpecah. Dengan daerah baru, diharapkan pembangunan bisa lebih terfokus dan cepat.

- Peningkatan Pelayanan Publik: Jarak antara pusat pemerintahan dan masyarakat seringkali menjadi kendala. Pemekaran bertujuan mendekatkan birokrasi dan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, administrasi) ke warga.

- Pengelolaan Sumber Daya Lokal: Daerah baru diharapkan lebih optimal dalam mengelola potensi ekonomi dan sumber daya alamnya sendiri untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

- Partisipasi Masyarakat: Dengan pemerintahan yang lebih dekat, partisipasi politik dan kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan diharapkan meningkat.

- Pemerataan Kesejahteraan: Mengurangi disparitas antarwilayah dalam satu daerah induk.

Dalam praktiknya, dorongan pemekaran seringkali juga datang dari aspirasi politik lokal, sentimen kesukuan, atau bahkan motif ekonomi tertentu yang melihat peluang dari pembentukan entitas administrasi baru.

Mekanisme dan Kriteria Pemekaran: Antara Aturan dan Realitas

Proses pemekaran daerah diatur secara ketat oleh undang-undang, yang mensyaratkan berbagai kajian dan persetujuan. Kriteria utama meliputi:

- Syarat Dasar: Berupa kemampuan daerah induk untuk memenuhi kebutuhan dasar pelayanan publik, serta potensi geografis, demografis, dan ekonomi.

- Syarat Administratif: Persetujuan DPRD provinsi/kabupaten/kota, kepala daerah induk, dan persetujuan akhir dari DPR dan Presiden.

- Syarat Teknis: Kajian mendalam mengenai potensi ekonomi, sosial budaya, kemampuan fiskal, jumlah penduduk, luas wilayah, dan lain-lain. Hasil kajian ini harus menunjukkan bahwa daerah baru memiliki potensi untuk mandiri dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Namun, dalam perjalanannya, implementasi kriteria ini kerap kali dihadapkan pada realitas politik. Keputusan pemekaran seringkali lebih didominasi oleh pertimbangan politis dan lobi-lobi daripada hasil kajian teknis yang objektif. Hal ini menyebabkan banyak daerah hasil pemekaran yang kemudian tidak siap secara finansial, sumber daya manusia, maupun infrastruktur, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

Harapan dan Potensi Positif Terhadap Pelayanan Publik

Secara teoretis, pemekaran daerah menjanjikan sejumlah potensi positif terhadap pelayanan publik:

- Peningkatan Aksesibilitas: Ini adalah argumen paling fundamental. Dengan adanya pusat pemerintahan yang lebih dekat, masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh atau biaya tinggi untuk mengurus dokumen kependudukan, perizinan, kesehatan, atau pendidikan. Kantor pelayanan seperti puskesmas, kantor camat, atau kantor dinas diharapkan lebih mudah dijangkau.

- Responsivitas yang Lebih Baik: Pemerintah daerah yang lebih kecil dan terfokus diharapkan lebih peka dan cepat tanggap terhadap kebutuhan spesifik masyarakatnya. Program dan kebijakan dapat disesuaikan dengan karakteristik lokal, bukan lagi "seragam" untuk wilayah yang luas dan beragam.

- Fokus Pembangunan: Anggaran dan program pembangunan dapat lebih difokuskan pada area yang sebelumnya mungkin terpinggirkan oleh daerah induk yang besar. Ini berpotensi mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih yang sangat vital bagi pelayanan publik.

- Peningkatan Alokasi Anggaran: Daerah baru akan mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sendiri dari pemerintah pusat, yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

- Peningkatan Partisipasi Lokal: Dengan pemerintahan yang lebih dekat, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk berinteraksi dengan pejabat, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan, yang pada gilirannya dapat mendorong akuntabilitas pelayanan publik.

Realitas dan Tantangan di Lapangan: Jebakan Fiskal dan Kekurangan Kapasitas

Meskipun harapan positif mengemuka, realitas di lapangan seringkali jauh panggang dari api. Banyak daerah hasil pemekaran justru menghadapi tantangan berat yang pada akhirnya menghambat, bahkan memperburuk, kualitas pelayanan publik:

-

Beban Fiskal yang Berat: Ini adalah tantangan terbesar. Daerah baru harus membentuk struktur organisasi pemerintahan yang lengkap (DPRD, dinas-dinas, sekretariat), merekrut pegawai, dan membangun atau menyewa gedung perkantoran. Semua ini membutuhkan biaya operasional yang sangat besar. Mayoritas daerah pemekaran sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (DAU), dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim. Ketergantungan fiskal ini menyebabkan anggaran lebih banyak tersedot untuk belanja rutin pegawai daripada investasi untuk peningkatan pelayanan publik atau pembangunan infrastruktur.

- Dampak pada Pelayanan Publik: Anggaran yang terbatas berarti minimnya dana untuk pengadaan alat kesehatan, pembangunan ruang kelas baru, pelatihan guru, perbaikan jalan desa, atau pengadaan sistem informasi pelayanan publik yang modern.

-

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Daerah pemekaran seringkali kekurangan tenaga ahli dan aparatur sipil negara (ASN) yang berkualitas dan berpengalaman. Banyak ASN dari daerah induk yang enggan pindah, atau ASN baru yang direkrut kurang memiliki kompetensi yang memadai.

- Dampak pada Pelayanan Publik: Pelayanan menjadi lambat, tidak profesional, atau bahkan tidak mampu menangani masalah-masalah kompleks. Misalnya, minimnya dokter spesialis di rumah sakit daerah, guru berkualitas di sekolah, atau staf administrasi yang memahami regulasi perizinan.

-

Infrastruktur yang Belum Memadai: Meskipun tujuannya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, banyak daerah pemekaran yang justru minim infrastruktur dasar di awal pembentukannya. Jalan rusak, listrik belum merata, fasilitas air bersih terbatas, dan jaringan telekomunikasi yang buruk.

- Dampak pada Pelayanan Publik: Akses ke fasilitas kesehatan atau pendidikan tetap sulit, kegiatan ekonomi terhambat, dan komunikasi antar warga dengan pemerintah terganggu.

-

Kompleksitas Birokrasi Baru: Pembentukan struktur pemerintahan baru seringkali menciptakan birokrasi yang lebih rumit, bukan lebih sederhana. Koordinasi antara daerah induk dan daerah pemekaran, serta antar dinas di daerah baru, seringkali tidak berjalan mulus.

- Dampak pada Pelayanan Publik: Proses perizinan menjadi berbelit, penanganan aduan masyarakat tidak jelas, dan program pembangunan tumpang tindih atau tidak efektif.

-

Potensi Korupsi dan Konflik Kepentingan: Dengan adanya kekuasaan dan anggaran baru, daerah pemekaran rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengelolaan sumber daya yang tidak transparan dapat merugikan masyarakat dan mengalihkan dana yang seharusnya untuk pelayanan publik.

- Dampak pada Pelayanan Publik: Dana untuk proyek kesehatan atau pendidikan dikorupsi, kualitas proyek infrastruktur rendah, atau posisi penting diisi oleh orang yang tidak kompeten karena hubungan kedekatan.

-

Disparitas Baru: Alih-alih meratakan kesejahteraan, pemekaran kadang justru menciptakan disparitas baru antara pusat ibu kota daerah pemekaran dengan wilayah-wilayah pinggirannya, atau bahkan antara daerah pemekaran dengan daerah induk yang kini semakin miskin karena kehilangan sumber daya.

- Dampak pada Pelayanan Publik: Fasilitas dan kualitas pelayanan terkonsentrasi di ibu kota daerah baru, sementara daerah lain tetap terabaikan.

Dampak Spesifik terhadap Berbagai Sektor Pelayanan Publik

Mari kita bedah lebih lanjut dampak pemekaran pada beberapa sektor pelayanan publik utama:

- Kesehatan: Meskipun puskesmas atau rumah sakit baru mungkin dibangun, seringkali kekurangan tenaga medis spesialis, peralatan memadai, dan obat-obatan esensial. Anggaran yang terbatas membuat program kesehatan preventif dan promotif tidak berjalan optimal. Masyarakat mungkin lebih dekat dengan fasilitas, tetapi kualitas layanannya dipertanyakan.

- Pendidikan: Pembangunan gedung sekolah baru mungkin terjadi, namun tantangan utama adalah ketersediaan guru berkualitas, sarana prasarana penunjang (perpustakaan, laboratorium), dan anggaran untuk pelatihan guru. Standar pendidikan bisa menurun karena kekurangan sumber daya ini.

- Administrasi Kependudukan dan Perizinan: Awalnya, masyarakat mungkin harus menempuh jarak yang sama jauhnya ke daerah induk atau bahkan lebih jauh ke pusat ibu kota daerah baru yang fasilitasnya belum lengkap. Sistem digitalisasi yang belum terbangun sempurna, dan SDM yang belum terlatih, dapat memperlambat proses layanan seperti pembuatan KTP, akta lahir, atau perizinan usaha.

- Infrastruktur Dasar: Pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan air bersih seringkali tertunda atau tidak merata karena keterbatasan anggaran dan kapasitas perencanaan. Akibatnya, akses masyarakat terhadap layanan dasar tetap terhambat.

Studi Kasus dan Refleksi Kebijakan: Moratorium Pemekaran

Melihat berbagai tantangan ini, pemerintah pusat memberlakukan moratorium pemekaran daerah sejak tahun 2014. Evaluasi menunjukkan bahwa banyak daerah hasil pemekaran tidak memenuhi kriteria kemandirian fiskal dan justru membebani keuangan negara. Banyak yang tidak mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan. Moratorium ini menjadi refleksi penting bahwa pemekaran bukanlah jaminan otomatis perbaikan, melainkan sebuah instrumen yang harus direncanakan dan dieksekusi dengan sangat hati-hati.

Rekomendasi untuk Pemekaran yang Berkelanjutan dan Berorientasi Pelayanan Publik

Jika suatu saat moratorium dicabut atau ada kebutuhan mendesak untuk pemekaran, pendekatan harus jauh lebih matang dan berorientasi pada hasil nyata, bukan hanya pembentukan struktur. Berikut beberapa rekomendasi:

- Kajian Kelayakan yang Objektif dan Komprehensif: Pastikan studi kelayakan dilakukan oleh pihak independen dan benar-benar mencerminkan potensi kemandirian fiskal, ketersediaan SDM, dan rencana strategis peningkatan pelayanan publik yang konkret. Hindari intervensi politik.

- Prioritas pada Kapasitas Fiskal dan Kemandirian: Daerah pemekaran harus memiliki potensi PAD yang jelas dan realistis, serta rencana diversifikasi ekonomi yang kuat agar tidak terus bergantung pada transfer pusat.

- Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Terencana: Sebelum pemekaran, harus ada strategi komprehensif untuk memastikan ketersediaan ASN yang berkualitas, melalui rekrutmen, pelatihan, dan insentif yang menarik.

- Pembangunan Infrastruktur Pendukung: Infrastruktur dasar harus menjadi prioritas utama sejak awal, didukung oleh alokasi anggaran yang memadai dan rencana pembangunan yang terintegrasi.

- Pendampingan dan Pengawasan Ketat: Pemerintah pusat perlu memberikan pendampingan intensif bagi daerah pemekaran dalam hal tata kelola keuangan, manajemen SDM, dan perencanaan pembangunan, disertai pengawasan ketat untuk mencegah penyimpangan.

- Fokus pada Hasil Pelayanan Publik: Indikator keberhasilan pemekaran harus bergeser dari sekadar pembentukan struktur administratif menjadi peningkatan nyata pada indeks kualitas pelayanan publik (misalnya, angka harapan hidup, angka partisipasi sekolah, kecepatan perizinan).

- Transparansi dan Partisipasi Masyarakat: Libatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, untuk memastikan aspirasi mereka terakomodasi dan menciptakan akuntabilitas.

Kesimpulan

Kebijakan pemekaran daerah adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memegang janji luhur untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, tanpa perencanaan yang matang, komitmen politik yang kuat, dan kapasitas yang memadai, pemekaran justru dapat menciptakan beban fiskal baru, memperburuk kualitas pelayanan publik, dan bahkan menimbulkan disparitas yang lebih kompleks.

Masa depan pemekaran daerah di Indonesia haruslah berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan orientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata, bukan sekadar ekspansi administratif. Tantangan utamanya bukan lagi tentang seberapa banyak daerah yang bisa dimekarkan, melainkan seberapa efektif daerah-daerah tersebut mampu menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan pelayanan publik dan lokomotif pembangunan yang berkelanjutan. Hanya dengan demikian, harapan akan pelayanan publik yang lebih baik melalui pemekaran daerah dapat terwujud, tidak hanya di atas kertas, melainkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.