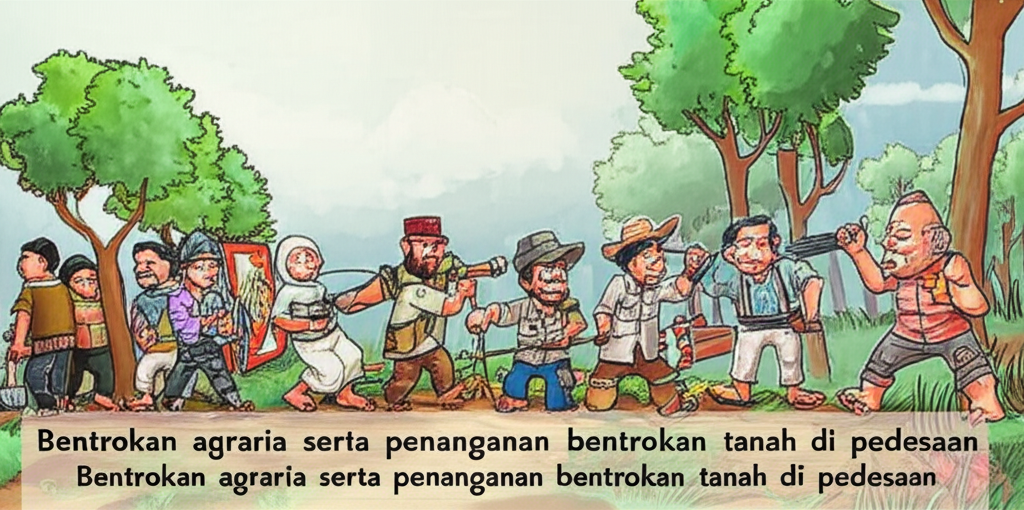

Jeritan Tanah yang Terabaikan: Mengurai Benang Kusut Konflik Agraria dan Menemukan Solusi Berkelanjutan di Pedesaan

Di balik hamparan hijau sawah, rimba hutan yang menjulang, dan kekayaan mineral yang terkandung di perut bumi pedesaan Indonesia, tersembunyi sebuah ironi pahit: konflik agraria yang tak berkesudahan. Ini bukan sekadar sengketa batas tanah biasa, melainkan pertarungan kompleks yang melibatkan sejarah panjang, kebijakan yang tumpang tindih, kekuatan ekonomi, dan perjuangan masyarakat adat serta petani untuk mempertahankan hak hidup dan martabat mereka. Bentrokan agraria adalah cerminan ketidakadilan struktural yang mengakar, dan penanganannya menuntut lebih dari sekadar respons reaktif; ia membutuhkan pendekatan holistik, transformatif, dan berkeadilan.

I. Akar Konflik Agraria: Warisan Kolonial hingga Agresi Kapital

Konflik agraria di Indonesia memiliki akar yang sangat dalam dan berlapis, tidak hanya muncul secara sporadis, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkelindan:

-

Warisan Sejarah dan Kebijakan Agraria yang Cacat:

- Dualisme Hukum Pertanahan: Sejak era kolonial Belanda, Indonesia mewarisi dualisme hukum agraria: hukum adat yang mengakui hak komunal masyarakat dan hukum barat yang cenderung individualistik dan berorientasi pada kepemilikan negara. Setelah kemerdekaan, meskipun UUPA 1960 berusaha menyatukan dan mengakui hak-hak rakyat, implementasinya kerap berpihak pada kepentingan negara dan korporasi melalui pemberian Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), atau izin konsesi yang mengabaikan hak-hak masyarakat lokal yang telah menduduki dan mengelola tanah secara turun-temurun.

- Konsep "Tanah Negara": Interpretasi yang terlalu luas terhadap konsep "tanah negara" seringkali menjadi dalih bagi pemerintah untuk menguasai tanah tanpa kompensasi atau pengakuan hak bagi masyarakat yang telah menempati atau mengelola tanah tersebut. Tanah-tanah yang dulunya dianggap "milik negara" seringkali adalah tanah ulayat masyarakat adat yang belum disertifikasi atau tanah garapan petani tanpa alas hak formal.

-

Lemahnya Penegakan Hukum dan Administrasi Pertanahan:

- Ketiadaan Data dan Peta yang Akurat: Banyak wilayah pedesaan tidak memiliki data pertanahan yang lengkap, akurat, dan terpadu. Tumpang tindih sertifikat atau izin konsesi adalah hal lumrah karena minimnya koordinasi antarlembaga dan sistem informasi geografis yang belum memadai.

- Korupsi dan Mafia Tanah: Proses perizinan tanah yang tidak transparan dan rentan korupsi membuka celah bagi praktik mafia tanah yang memalsukan dokumen, memanipulasi data, atau menggunakan kekuasaan untuk merebut tanah dari masyarakat lemah.

- Birokrasi yang Berbelit: Proses pendaftaran tanah, pengurusan izin, atau penyelesaian sengketa yang rumit dan memakan waktu seringkali tidak terjangkau oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki akses atau pemahaman hukum.

-

Ekspansi Ekonomi dan Pembangunan yang Eksploitatif:

- Investasi Skala Besar: Maraknya investasi di sektor perkebunan (kelapa sawit, karet), pertambangan, kehutanan, infrastruktur (jalan tol, bendungan, bandara), hingga pariwisata seringkali menjadi pemicu utama konflik. Korporasi membutuhkan lahan luas, dan dalam proses akuisisinya, mereka seringkali berhadapan langsung dengan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut.

- Gagalnya Konsultasi dan Ganti Rugi yang Adil: Proses pembebasan lahan seringkali tidak melibatkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat, dan nilai ganti rugi yang ditawarkan jauh di bawah nilai ekonomis atau sosial tanah tersebut bagi masyarakat.

- Kesenjangan Ekonomi: Konflik juga diperparah oleh kesenjangan ekonomi. Masyarakat miskin yang tidak memiliki modal atau kekuatan politik mudah dikalahkan oleh korporasi besar yang memiliki sumber daya finansial dan koneksi politik.

-

Minimnya Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Petani:

- Hak Ulayat yang Terabaikan: Meskipun Konstitusi mengakui hak-hak masyarakat adat, implementasi UU Masyarakat Adat masih tersendat. Banyak hak ulayat belum dipetakan dan ditetapkan secara hukum, membuat masyarakat adat rentan kehilangan tanah leluhur mereka di hadapan klaim negara atau korporasi.

- Kriminalisasi Petani: Petani yang mempertahankan lahan garapan mereka seringkali justru dikriminalisasi dengan tuduhan perambahan hutan atau penyerobotan lahan, sementara pihak korporasi atau aparat yang terlibat dalam praktik-praktik ilegal jarang tersentuh hukum.

II. Dampak Konflik Agraria: Derita yang Tak Terlihat

Konflik agraria tidak hanya berakhir pada adu fisik atau tuntutan hukum; dampaknya jauh lebih luas dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat pedesaan:

-

Dampak Sosial-Ekonomi:

- Kemiskinan dan Kehilangan Mata Pencaharian: Masyarakat kehilangan sumber daya utama mereka, yaitu tanah, yang berarti kehilangan mata pencarian, makanan, dan jaminan hidup. Ini mendorong mereka ke jurang kemiskinan dan ketergantungan.

- Pengungsian dan Dislokasi: Konflik seringkali menyebabkan pengungsian paksa, merenggut masyarakat dari akar budaya dan sosial mereka, serta menciptakan masalah permukiman baru.

- Fragmentasi Sosial: Konflik dapat memecah belah komunitas, menciptakan ketidakpercayaan antarwarga, atau bahkan memicu konflik horizontal jika ada pihak-pihak yang dimanfaatkan untuk memprovokasi.

-

Dampak Hak Asasi Manusia:

- Kekerasan dan Intimidasi: Penggunaan kekerasan, intimidasi, bahkan pembunuhan seringkali terjadi dalam upaya penggusuran paksa atau penertiban lahan. Aparat keamanan seringkali berpihak pada korporasi atau kepentingan penguasa.

- Kriminalisasi dan Penahanan Sewenang-wenang: Aktivis agraria, pemimpin adat, dan petani sering menjadi korban kriminalisasi, ditahan dengan tuduhan yang direkayasa, dan diproses hukum tanpa proses yang adil.

- Pelanggaran Hak untuk Hidup, Hak Atas Tanah, dan Hak Budaya: Konflik ini secara fundamental melanggar hak-hak dasar masyarakat untuk hidup layak, memiliki tanah, dan menjalankan praktik budaya mereka yang terikat pada tanah leluhur.

-

Dampak Lingkungan:

- Degradasi Lingkungan: Pembukaan lahan skala besar untuk perkebunan atau pertambangan seringkali menyebabkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran air dan tanah, serta peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor.

- Perubahan Iklim: Kerusakan ekosistem hutan gambut atau hutan primer berkontribusi pada emisi gas rumah kaca yang memperparah perubahan iklim global.

III. Penanganan Konflik Tanah di Pedesaan: Dari Reaktif Menuju Solusi Holistik

Penanganan konflik agraria di Indonesia seringkali masih bersifat reaktif, hanya bertindak ketika konflik sudah memanas. Pendekatan ini terbukti tidak efektif dan seringkali justru memperburuk situasi. Diperlukan perubahan paradigma menuju penanganan yang proaktif, preventif, dan berkeadilan:

A. Reformasi Kebijakan dan Regulasi yang Berpihak pada Rakyat:

- Percepatan Reforma Agraria Sejati (PPRA): Ini adalah kunci utama. Reforma agraria harus dijalankan secara komprehensif, tidak hanya redistribusi tanah (land redistribution) tetapi juga legalisasi aset (asset legalization) bagi petani yang sudah menggarap, serta penanganan konflik yang ada. Program ini harus memastikan subjek reforma agraria adalah petani gurem, buruh tani, dan masyarakat adat yang benar-benar membutuhkan tanah.

- Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat: Mendesak pengesahan dan implementasi Undang-Undang Masyarakat Adat. Ini krusial untuk memetakan dan menetapkan wilayah adat, memberikan kepastian hukum atas hak ulayat, dan melindungi masyarakat adat dari perampasan tanah.

- Penataan Ruang Partisipatif: Rencana tata ruang wilayah (RTRW) harus disusun secara partisipatif, melibatkan masyarakat lokal sejak awal, bukan hanya persetujuan di akhir. Ini untuk memastikan alokasi lahan tidak mengorbankan ruang hidup masyarakat dan ekosistem vital.

- Evaluasi dan Review Izin Usaha: Pemerintah harus secara berani mengevaluasi izin-izin konsesi (HGU, IUP, IPK) yang bermasalah, tumpang tindih dengan permukiman atau lahan garapan masyarakat, atau yang diterbitkan secara tidak prosedural. Izin yang terbukti bermasalah harus dicabut atau direvisi.

B. Penguatan Institusi dan Mekanisme Penyelesaian Konflik:

- Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelesaian Konflik Agraria: Dibutuhkan sebuah lembaga independen yang kuat, memiliki kewenangan investigasi, mediasi, dan rekomendasi yang mengikat, khusus untuk menangani konflik agraria yang kompleks dan berlarut-larut. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat daerah perlu diperkuat kapasitas dan kewenangannya.

- Penguatan Mediasi dan Arbitrase yang Independen: Mediasi harus menjadi jalur pertama penyelesaian sengketa, dengan mediator yang terlatih, independen, dan memahami konteks lokal. Hasil mediasi harus mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Arbitrase juga bisa menjadi alternatif bagi pihak-pihak yang sepakat untuk menyerahkan penyelesaian kepada pihak ketiga.

- Spesialisasi Peradilan Agraria: Membangun kapasitas hakim dan jaksa di bidang hukum agraria, bahkan membentuk pengadilan agraria khusus, untuk memastikan putusan yang lebih adil dan berdasarkan pemahaman mendalam tentang kasus-kasus pertanahan.

- Penyediaan Bantuan Hukum Gratis dan Akses Keadilan: Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus memastikan ketersediaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang terlibat konflik, terutama kelompok rentan, agar mereka memiliki akses yang setara terhadap keadilan.

C. Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Lokal:

- Edukasi dan Literasi Hak Tanah: Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang kuat tentang hak-hak mereka atas tanah, prosedur hukum, dan bagaimana menghadapi praktik-praktik perampasan tanah.

- Pendampingan dan Pengorganisasian Petani/Masyarakat Adat: Organisasi petani dan masyarakat adat harus diperkuat untuk menjadi agen perubahan dan negosiator yang efektif dalam menghadapi pihak-pihak yang lebih kuat.

- Pemetaan Partisipatif (Participatory Mapping): Melibatkan masyarakat secara langsung dalam memetakan wilayah adat atau lahan garapan mereka. Peta partisipatif ini dapat menjadi bukti kuat untuk klaim hak mereka dan melengkapi data pemerintah.

D. Transparansi Data dan Informasi Pertanahan:

- Sistem Kadastral Terpadu dan Terbuka: Seluruh data pertanahan (kepemilikan, perizinan, tata ruang) harus terintegrasi dalam satu sistem digital yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses oleh publik. Ini akan mengurangi tumpang tindih dan potensi manipulasi.

- One Map Policy: Percepatan implementasi Kebijakan Satu Peta untuk mengatasi tumpang tindih klaim dan izin antarlembaga.

E. Peran Multi-Pihak yang Bertanggung Jawab:

- Pemerintah: Memiliki peran sentral sebagai regulator, fasilitator, dan penegak hukum yang adil. Harus ada koordinasi yang kuat antara kementerian/lembaga terkait (ATR/BPN, KLHK, Kemendagri, Kementerian Pertanian, TNI/Polri).

- Sektor Swasta: Korporasi harus menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang bertanggung jawab (Responsible Business Conduct), menghormati hak asasi manusia, melakukan due diligence yang komprehensif, dan mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat sebelum melakukan investasi.

- Masyarakat Sipil dan Akademisi: Berperan dalam advokasi, monitoring, penelitian, pendampingan hukum, dan pengembangan solusi alternatif yang inovatif.

- Media: Penting dalam menyuarakan isu-isu konflik agraria, memberikan informasi yang berimbang, dan mendorong akuntabilitas semua pihak.

IV. Tantangan dan Harapan Masa Depan

Penanganan konflik agraria bukanlah pekerjaan mudah. Ia menghadapi tantangan besar seperti kuatnya vested interest, mentalitas birokrasi yang lamban, minimnya political will yang konsisten, serta resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh status quo. Namun, harapan harus tetap menyala.

Dengan komitmen politik yang kuat, reformasi kelembagaan yang berkelanjutan, penegakan hukum yang adil, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Resolusi konflik agraria bukan hanya tentang mengembalikan tanah kepada yang berhak, tetapi juga tentang membangun kembali kepercayaan, memulihkan keadilan sosial, dan memastikan masa depan pedesaan yang damai, sejahtera, dan lestari bagi generasi mendatang. Jeritan tanah yang terabaikan harus berubah menjadi suara keadilan yang didengar dan diwujudkan.

Jumlah Kata: ± 1380 kata