Membongkar Akar Kekerasan Seksual: Analisis Mendalam Faktor Lingkungan dan Sosial

Kekerasan seksual adalah luka menganga dalam peradaban manusia, sebuah manifestasi mengerikan dari penyalahgunaan kekuasaan yang meninggalkan trauma mendalam bagi korbannya dan noda hitam bagi masyarakat. Ini bukanlah fenomena acak atau sekadar tindakan individu yang menyimpang; sebaliknya, kekerasan seksual adalah produk kompleks dari interaksi berbagai faktor lingkungan dan sosial yang saling terkait, menciptakan ekosistem di mana tindakan keji ini dapat tumbuh subur. Untuk memerangi kekerasan seksual secara efektif, kita harus terlebih dahulu membongkar dan memahami akar-akar penyebabnya, tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga pada struktur masyarakat dan lingkungan di sekitar kita.

Pendahuluan: Kekerasan Seksual sebagai Isu Struktural

Kekerasan seksual, yang mencakup segala bentuk tindakan seksual tanpa persetujuan, mulai dari pelecehan, pemaksaan, hingga perkosaan, bukan tentang gairah, melainkan tentang dominasi dan kontrol. Ia menargetkan individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, orientasi seksual, atau status sosial ekonomi, meskipun data menunjukkan perempuan dan anak-anak seringkali menjadi kelompok yang paling rentan. Pemahaman bahwa kekerasan seksual bukanlah insiden terisolasi, melainkan isu struktural yang tertanam dalam tatanan sosial, adalah langkah pertama menuju pencegahan dan penanganannya. Artikel ini akan mengkaji secara detail bagaimana faktor lingkungan fisik dan digital, serta faktor sosial budaya dan sistemik, berperan dalam memicu dan melanggengkan kekerasan seksual.

I. Faktor Lingkungan: Dari Ruang Fisik hingga Dunia Digital

Lingkungan di sekitar kita, baik yang nyata maupun virtual, dapat secara signifikan memengaruhi risiko terjadinya kekerasan seksual. Lingkungan yang "kondusif" bagi pelaku adalah lingkungan yang memberikan kesempatan, mengurangi risiko tertangkap, atau bahkan secara tidak langsung "menormalisasi" perilaku berbahaya.

A. Lingkungan Fisik dan Urban:

- Desain Tata Kota dan Keamanan: Kota atau area dengan desain yang buruk seringkali menciptakan "titik buta" atau area gelap dan terpencil yang minim pengawasan publik (CCTV, patroli keamanan, pencahayaan yang memadai). Gang-gang sempit, taman yang tidak terawat, halte bus yang terisolasi, atau gedung kosong adalah contoh lokasi yang dapat dimanfaatkan pelaku karena rendahnya risiko terdeteksi. Konsep "Crime Prevention Through Environmental Design" (CPTED) menekankan pentingnya desain ruang publik yang transparan, terang, dan mendorong aktivitas sosial untuk meningkatkan rasa aman dan pengawasan alami.

- Aksesibilitas dan Transportasi: Kurangnya akses transportasi yang aman dan terjangkau, terutama di malam hari, dapat memaksa individu, khususnya perempuan, untuk mengambil rute yang lebih berisiko atau bergantung pada transportasi yang tidak terjamin keamanannya. Ruang publik dalam transportasi umum yang padat atau tidak terawasi juga bisa menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual.

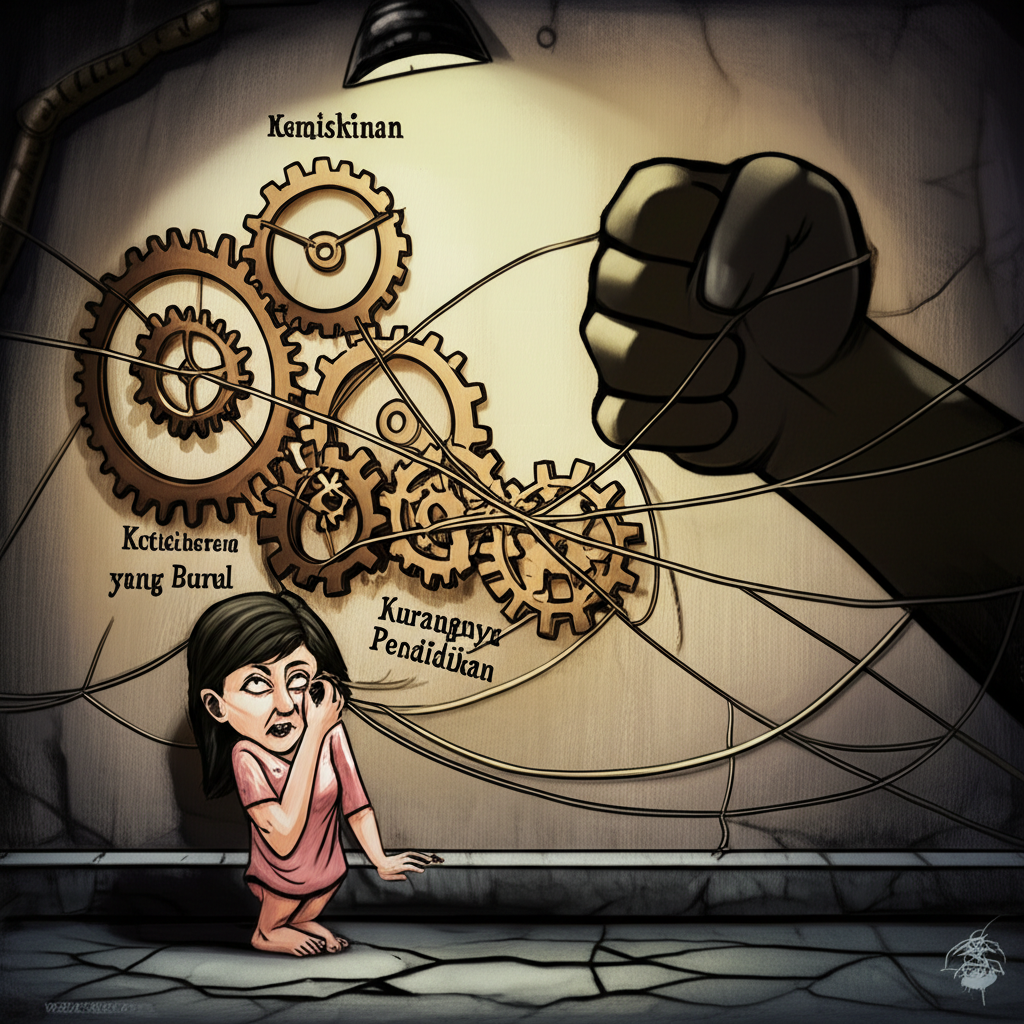

- Kesenjangan Sosial Ekonomi dalam Akses Lingkungan Aman: Komunitas berpenghasilan rendah seringkali memiliki infrastruktur yang lebih buruk, termasuk pencahayaan jalan yang minim, sedikit area hijau yang aman, dan penegakan hukum yang kurang efektif, yang semuanya dapat meningkatkan kerentanan penduduknya terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk kekerasan seksual.

B. Lingkungan Digital dan Dunia Maya:

- Anonimitas dan Jangkauan Luas: Internet menawarkan anonimitas dan jangkauan yang tak terbatas, memungkinkan pelaku untuk mendekati dan memanipulasi korban dari jarak jauh tanpa harus berhadapan langsung. Hal ini menciptakan lahan subur bagi predator seksual yang melakukan grooming (pendekatan manipulatif) terhadap anak-anak atau individu rentan lainnya.

- Pelecehan Seksual Daring (Cyber-harassment): Bentuk-bentuk pelecehan seksual, seperti pengiriman pesan, gambar, atau video eksplisit yang tidak diinginkan, doxing (menyebarkan informasi pribadi korban), dan penyebaran konten intim non-konsensual (revenge porn), telah menjadi semakin umum. Lingkungan digital yang minim regulasi dan penegakan hukum seringkali membuat korban sulit mendapatkan keadilan dan perlindungan.

- Ekosistem Konten Berbahaya: Keberadaan platform dan komunitas daring yang secara eksplisit atau implisit mempromosikan kekerasan, misogini, atau eksploitasi seksual dapat menormalkan pandangan berbahaya dan menyediakan wadah bagi calon pelaku untuk berinteraksi dan berbagi "ide."

II. Faktor Sosial: Patriarki hingga Budaya Diam

Faktor sosial adalah akar utama yang jauh lebih dalam dan kompleks, membentuk norma, nilai, dan kepercayaan yang secara tidak langsung atau langsung berkontribusi pada terjadinya kekerasan seksual. Ini mencakup struktur kekuasaan, budaya, pendidikan, dan sistem hukum.

A. Patriarki dan Ketidaksetaraan Gender:

- Dominasi Laki-laki dan Hak Istimewa: Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan dominan dalam peran politik, otoritas moral, hak istimewa sosial, dan kontrol properti. Dalam sistem ini, perempuan seringkali direndahkan atau dianggap sebagai objek, bukan subjek dengan otonomi penuh. Pandangan ini menumbuhkan rasa "hak" pada beberapa laki-laki untuk mengklaim tubuh atau layanan seksual perempuan.

- Maskulinitas Toksik: Konsep maskulinitas toksik mendorong laki-laki untuk menjadi dominan, agresif, dan menekan emosi, serta melihat kelemahan sebagai hal yang tidak pantas. Dalam bentuk ekstremnya, ini dapat bermanifestasi sebagai kekerasan, termasuk kekerasan seksual, sebagai cara untuk menegaskan kekuasaan dan kontrol. Kepercayaan bahwa "laki-laki sejati" harus selalu memegang kendali atau bahwa "tidak berarti ya" adalah contoh berbahaya dari maskulinitas toksik.

- Objektifikasi Perempuan: Media massa, iklan, dan budaya populer seringkali mengobjektifikasi perempuan, mereduksi mereka menjadi bagian tubuh atau alat pemuas hasrat, bukan individu yang utuh. Objektifikasi ini memudahkan dehumanisasi, yang merupakan prasyarat psikologis bagi kekerasan, karena mengurangi empati terhadap korban.

B. Norma dan Budaya yang Melanggengkan Kekerasan:

- Budaya Salahkan Korban (Victim Blaming): Salah satu hambatan terbesar dalam penanganan kekerasan seksual adalah kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban atas apa yang terjadi pada mereka. Pertanyaan seperti "Apa yang dia kenakan?", "Mengapa dia keluar malam-malam?", atau "Mengapa dia minum alkohol?" menggeser fokus dari tanggung jawab pelaku ke perilaku korban, menciptakan stigma dan mencegah korban untuk melapor.

- Budaya Diam dan Impunitas: Rasa malu, takut dihakimi, ancaman, atau kurangnya kepercayaan pada sistem hukum membuat banyak korban memilih untuk diam. Budaya yang memprioritaskan "menjaga kehormatan keluarga" di atas keadilan bagi korban juga sering memaksa korban untuk bungkam. Ketika pelaku tidak dihukum, ini menciptakan iklim impunitas yang mengirimkan pesan bahwa kekerasan seksual tidak memiliki konsekuensi serius.

- Mitos Perkosaan (Rape Myths): Mitos seperti "perkosaan sejati selalu melibatkan perlawanan fisik yang jelas," "korban yang mengatakan tidak pada awalnya sebenarnya ingin ya," atau "perkosaan hanya terjadi oleh orang asing di tempat gelap" meremehkan realitas kekerasan seksual dan mempersulit pengakuan serta pelaporan kasus.

- Pornografi dan Media: Meskipun tidak semua pornografi memicu kekerasan, jenis pornografi yang mengeksploitasi, mendegradasi, atau menormalkan kekerasan seksual dapat membentuk pandangan yang menyimpang tentang seksualitas dan persetujuan, terutama di kalangan remaja yang masih mencari identitas. Representasi media yang glorifikasi kekerasan atau meremehkan persetujuan juga berkontribusi pada budaya ini.

C. Faktor Sistemik dan Institusional:

- Sistem Hukum yang Lemah dan Tidak Responsif: Kurangnya undang-undang yang komprehensif, proses hukum yang berbelit-belit, kurangnya pelatihan bagi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) tentang trauma kekerasan seksual, serta bias gender dalam sistem peradilan, seringkali mengakibatkan korban tidak mendapatkan keadilan. Tingkat vonis yang rendah dan hukuman yang ringan bagi pelaku juga memperkuat impunitas.

- Pendidikan yang Tidak Memadai: Kurangnya pendidikan seksualitas yang komprehensif, termasuk pendidikan tentang persetujuan (consent), batasan pribadi, dan kesetaraan gender, di sekolah dan keluarga, meninggalkan celah pengetahuan yang signifikan. Anak-anak dan remaja seringkali tidak memiliki alat untuk mengidentifikasi perilaku tidak sehat atau melindungi diri mereka sendiri.

- Kemiskinan dan Ketidaksetaraan Ekonomi: Kemiskinan dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap kekerasan seksual karena ketergantungan ekonomi, kurangnya akses ke sumber daya, dan tekanan untuk bertahan hidup. Dalam beberapa kasus, individu mungkin terpaksa masuk ke dalam situasi berisiko atau dieksploitasi secara seksual.

- Alkohol dan Narkoba: Meskipun alkohol atau narkoba tidak pernah menjadi penyebab kekerasan seksual (pelaku bertanggung jawab penuh), zat-zat ini dapat mengurangi hambatan pelaku dan mengganggu kemampuan korban untuk memberikan persetujuan atau membela diri, sehingga meningkatkan risiko.

III. Interaksi Kompleks dan "Budaya Perkosaan"

Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor lingkungan dan sosial ini tidak berdiri sendiri. Mereka berinteraksi secara kompleks, saling memperkuat satu sama lain, menciptakan apa yang sering disebut sebagai "budaya perkosaan" (rape culture). Budaya perkosaan adalah lingkungan di mana kekerasan seksual dinormalisasi, dimaafkan, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat, dan di mana korban seringkali disalahkan.

Misalnya, sebuah lingkungan fisik yang tidak aman (lingkungan), diperparah oleh pandangan patriarkis yang meremehkan keselamatan perempuan (sosial), didukung oleh kurangnya pendidikan tentang persetujuan (sosial), dan diperkuat oleh sistem hukum yang tidak responsif (sistemik), menciptakan spiral kekerasan di mana pelaku merasa aman dan korban merasa tidak berdaya. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan ekosistem yang permisif terhadap kekerasan seksual.

Kesimpulan: Menuju Solusi Holistik dan Transformasi Sosial

Analisis mendalam ini menegaskan bahwa kekerasan seksual bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal. Ini adalah krisis multidimensional yang menuntut solusi holistik dan transformasi sosial yang mendasar. Untuk membongkar akar kekerasan seksual, kita harus:

- Mengubah Norma Sosial dan Budaya: Ini berarti secara aktif menantang patriarki, maskulinitas toksik, objektifikasi perempuan, mitos perkosaan, dan budaya salahkan korban. Kampanye kesadaran publik, dialog terbuka, dan pendidikan di setiap tingkatan masyarakat sangatlah krusial.

- Meningkatkan Pendidikan Komprehensif: Mengintegrasikan pendidikan seksualitas yang berpusat pada persetujuan, batasan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia sejak usia dini di sekolah dan keluarga.

- Memperkuat Sistem Hukum dan Keadilan: Mengembangkan undang-undang yang lebih kuat, responsif gender, dan berpihak pada korban; meningkatkan pelatihan bagi penegak hukum dan sistem peradilan; serta memastikan akuntabilitas bagi pelaku.

- Menciptakan Lingkungan yang Aman: Mendesain ulang ruang publik agar lebih aman melalui pencahayaan yang memadai, pengawasan, dan aksesibilitas. Mengatur dan mengawasi lingkungan digital untuk memerangi pelecehan daring dan eksploitasi.

- Mendukung Korban: Membangun sistem dukungan yang kuat bagi korban, termasuk konseling trauma, bantuan hukum, dan tempat perlindungan, untuk memberdayakan mereka dalam proses penyembuhan dan pencarian keadilan.

Melawan kekerasan seksual adalah tanggung jawab kolektif. Ini membutuhkan keberanian untuk menantang status quo, empati untuk mendengar dan percaya pada korban, dan komitmen untuk membangun masyarakat yang adil, setara, dan aman bagi semua. Hanya dengan membongkar dan mengatasi akar-akar penyebabnya, kita dapat berharap untuk mengakhiri siklus kekerasan yang merusak ini.