Nadi Bumi, Nyawa Adat: Membongkar Bentrokan Agraria dan Perjuangan Tak Berujung Penjaga Tanah Leluhur

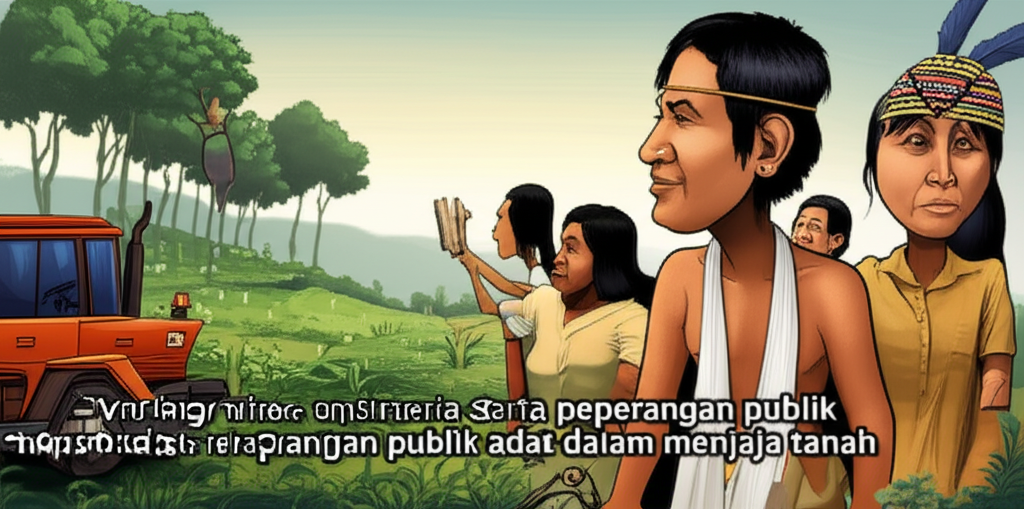

Di balik gemuruh pembangunan dan laju investasi, tersembunyi sebuah kisah pilu nan heroik yang tak pernah usai: bentrokan agraria. Ini bukan sekadar sengketa lahan biasa, melainkan medan perang sesungguhnya bagi jutaan komunitas adat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bagi mereka, tanah adalah nadi kehidupan, sumur peradaban, dan cermin identitas. Kehilangan tanah berarti kehilangan segalanya. Dalam "peperangan publik" yang seringkali tak kasat mata ini, mereka berdiri teguh menghadapi kekuatan raksasa – korporasi multinasional, proyek negara, dan bahkan aparat bersenjata – demi mempertahankan warisan leluhur yang tak ternilai harganya.

Akar Konflik: Ketika Pembangunan Bertabrakan dengan Hak Asasi

Bentrokan agraria bukanlah fenomena baru. Akarnya menjalar jauh ke masa kolonial, di mana tanah-tanah komunal dirampas atas nama kekuasaan dan eksploitasi sumber daya. Setelah kemerdekaan, warisan buruk ini terus berlanjut melalui kebijakan pembangunan yang sentralistik dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sebenarnya mengakui hak ulayat, namun implementasinya seringkali tumpang tindih dengan berbagai undang-undang sektoral seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur, yang justru menjadi landasan legal bagi perampasan tanah.

Beberapa pemicu utama bentrokan agraria meliputi:

- Ekspansi Industri Ekstraktif: Pertambangan (batubara, nikel, emas, tembaga), perkebunan monokultur (kelapa sawit, akasia, tebu), dan industri kehutanan (HTI) adalah aktor utama. Konsesi lahan diberikan dalam skala raksasa, seringkali tumpang tindih dengan wilayah adat tanpa persetujuan yang memadai.

- Pembangunan Infrastruktur Skala Besar: Pembangunan bendungan, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kawasan ekonomi khusus (KEK) kerap memerlukan pembebasan lahan yang memaksa masyarakat adat tergusur dari tanah leluhur mereka.

- Klaim dan Tumpang Tindih Wilayah: Ketidakjelasan batas wilayah adat dan klaim sepihak oleh negara atau korporasi menciptakan konflik. Peta-peta adat seringkali tidak diakui secara resmi, sementara peta konsesi perusahaan didukung penuh oleh negara.

- Kriminalisasi dan Kekerasan: Para pembela tanah adat seringkali dihadapkan pada tuduhan kriminal seperti "penyerobot lahan," "perusakan," atau "pencurian." Kekerasan fisik, intimidasi, dan bahkan pembunuhan menjadi risiko nyata bagi mereka yang berani melawan.

- Lemahnya Penegakan Hukum dan Korupsi: Aparat penegak hukum seringkali berpihak pada korporasi atau kepentingan penguasa. Praktik korupsi dalam penerbitan izin dan pengurusan lahan memperparah ketidakadilan.

Tanah: Lebih dari Sekadar Komoditas, Jantung Identitas Adat

Bagi masyarakat adat, tanah bukanlah sekadar aset ekonomi yang bisa diperjualbelikan. Tanah adalah ibu, penopang kehidupan, dan sumber identitas spiritual. Ikatan mereka dengan tanah bersifat multidimensional:

- Ekonomi: Tanah menyediakan pangan, air, obat-obatan, dan sumber mata pencarian. Kehilangan tanah berarti kehilangan kemandirian ekonomi dan terjerumus dalam kemiskinan.

- Budaya: Tanah adalah tempat ritual, upacara adat, makam leluhur, dan lokasi tumbuhnya kearifan lokal. Pohon, sungai, gunung, dan batu memiliki makna spiritual yang mendalam. Kehilangan tanah berarti erosi budaya dan putusnya mata rantai tradisi.

- Spiritual: Bagi banyak komunitas adat, tanah adalah bagian dari kosmos yang hidup, di mana roh-roh leluhur bersemayam dan kekuatan gaib bermanifestasi. Merusak tanah sama dengan merusak keseimbangan alam semesta dan mengganggu roh-roh.

- Sejarah dan Identitas: Tanah merekam sejarah perjalanan sebuah komunitas, dari generasi ke generasi. Di atas tanah itu, identitas mereka terbentuk dan diwariskan. Kehilangan tanah adalah kehilangan akar sejarah dan identitas diri.

- Lingkungan: Masyarakat adat adalah penjaga hutan, sungai, dan keanekaragaman hayati yang paling efektif. Pengetahuan tradisional mereka tentang pengelolaan sumber daya alam telah terbukti lestari selama ribuan tahun. Kehilangan tanah berarti ancaman serius bagi lingkungan global.

Strategi Perlawanan: Dari Hukum hingga Hutan, Suara Tak Berhenti Bergaung

Menghadapi kekuatan yang timpang, masyarakat adat tidak menyerah. Mereka melancarkan "perang publik" dengan berbagai strategi, menggabungkan kearifan lokal dengan advokasi modern:

- Jalur Hukum dan Konstitusi: Banyak komunitas adat menempuh jalur pengadilan untuk menggugat izin konsesi, menuntut pengakuan wilayah adat, atau menantang kebijakan yang merugikan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara adalah salah satu kemenangan monumental, meskipun implementasinya masih lambat.

- Advokasi dan Lobi: Organisasi masyarakat adat, didukung oleh jaringan LSM nasional dan internasional, secara aktif melakukan lobi ke pemerintah, parlemen, dan lembaga donor untuk mendesak pengakuan hak-hak adat dan penegakan hukum yang adil. Mereka juga mengangkat isu ini di forum-forum internasional seperti PBB dan mekanisme hak asasi manusia.

- Aksi Langsung dan Demonstrasi: Ketika jalur formal buntu, masyarakat adat seringkali melakukan aksi langsung seperti demonstrasi, blokade jalan, pendudukan kembali lahan, atau menjaga wilayah adat mereka dari intrusi. Aksi-aksi ini seringkali berisiko tinggi namun efektif menarik perhatian publik dan media.

- Penguatan Organisasi dan Jaringan: Mereka membangun organisasi internal yang kuat dan membentuk aliansi dengan sesama komunitas adat, akademisi, mahasiswa, seniman, dan kelompok masyarakat sipil lainnya untuk memperluas dukungan dan memperkuat posisi tawar.

- Pemetaan Partisipatif dan Dokumentasi: Secara mandiri, mereka melakukan pemetaan wilayah adat mereka, mendokumentasikan sejarah, genealogi, dan kearifan lokal sebagai bukti kepemilikan dan penggunaan tanah secara turun-temurun. Data ini menjadi alat penting dalam perjuangan hukum dan advokasi.

- Kampanye Media dan Literasi Publik: Mereka menggunakan media sosial, film dokumenter, seni, dan publikasi untuk menyebarluaskan kisah perjuangan mereka, mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya hak-hak adat, dan membangun solidaritas publik.

- Pemanfaatan Tradisi dan Ritual: Dalam banyak kasus, ritual adat menjadi bentuk perlawanan simbolis yang kuat. Upacara-upacara penolakan terhadap proyek, doa bersama di wilayah yang terancam, atau penggunaan simbol-simbol adat menunjukkan kekuatan budaya sebagai tameng perlawanan.

Biaya Perlawanan: Kekerasan, Kriminalisasi, dan Pengorbanan Nyawa

Perjuangan ini bukan tanpa harga. Para pembela tanah adat adalah salah satu kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan di dunia. Laporan Global Witness secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling berbahaya bagi pembela lingkungan dan hak asasi manusia.

- Kekerasan Fisik dan Intimidasi: Ancaman, pemukulan, penganiayaan, dan penembakan sering terjadi. Kasus pembunuhan aktivis agraria seperti Indra Pelani, Salim Kancil, atau pejuang lingkungan lainnya menjadi pengingat pahit akan risiko yang mereka hadapi.

- Kriminalisasi: Para pemimpin adat dan aktivis sering dijerat dengan pasal-pasal karet seperti pengerusakan, pencemaran nama baik, atau tindakan makar, hanya karena mempertahankan tanah mereka. Penahanan dan proses hukum yang panjang menguras energi dan sumber daya komunitas.

- Dislokasi dan Kemiskinan: Ketika tanah dirampas, masyarakat adat kehilangan sumber penghidupan mereka dan terpaksa berpindah. Mereka menjadi buruh harian, pengemis, atau bermigrasi ke kota, menghadapi kemiskinan ekstrem dan kehilangan identitas.

- Perpecahan Sosial: Taktik adu domba sering digunakan oleh perusahaan atau pihak ketiga untuk memecah belah komunitas, menciptakan konflik internal, dan melemahkan perlawanan.

- Kerusakan Lingkungan: Di wilayah konflik, kerusakan lingkungan seringkali masif. Deforestasi, pencemaran air dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati menjadi konsekuensi langsung dari ekspansi industri ekstraktif.

Jalan ke Depan: Pengakuan, Perlindungan, dan Keadilan yang Berpihak

Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, harapan untuk masa depan yang lebih adil tetap menyala. Beberapa langkah krusial harus segera diambil:

- Percepatan Pengakuan Wilayah Adat: Pemerintah harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dan mempercepat proses pemetaan serta penetapan wilayah adat melalui peraturan daerah atau kebijakan yang lebih responsif. Pengakuan hukum adalah fondasi bagi perlindungan.

- Penegakan Prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Tanpa Paksaan (PBTBP/FPIC): Setiap proyek atau investasi yang berdampak pada wilayah adat harus mendapatkan persetujuan yang sesungguhnya dari komunitas, bukan sekadar sosialisasi atau iming-iming kompensasi.

- Reformasi Agraria Sejati: Pelaksanaan reforma agraria harus berpihak pada rakyat, mengembalikan tanah-tanah yang dirampas kepada pemilik aslinya, dan mendistribusikan lahan secara adil untuk kesejahteraan masyarakat.

- Perlindungan Hukum bagi Pembela Tanah dan Lingkungan: Negara harus menjamin keamanan para pembela hak asasi manusia, menghentikan kriminalisasi, dan mengusut tuntas setiap kasus kekerasan atau pembunuhan yang menimpa mereka.

- Penguatan Kapasitas dan Akses Keadilan: Masyarakat adat perlu didukung dalam membangun kapasitas organisasi, mengakses bantuan hukum, dan mendapatkan keadilan yang setara di mata hukum.

- Perubahan Paradigma Pembangunan: Perlu ada pergeseran dari paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pertumbuhan ekonomi semata menuju pembangunan berkelanjutan yang menghargai hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Kesimpulan

Bentrokan agraria adalah luka menganga di tubuh bangsa, sebuah cerminan ketidakadilan struktural yang mengancam eksistensi masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan. Perjuangan mereka adalah perjuangan kita semua, sebab mereka adalah garda terdepan dalam menjaga paru-paru dunia dan melestarikan kearifan lokal yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. "Peperangan publik" ini mungkin tak selalu diwarnai letusan senjata, namun ia adalah pertarungan sengit antara nilai-nilai kemanusiaan dan kerakusan kapital, antara hak hidup dan dominasi kekuasaan. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka bukan hanya soal keadilan, tetapi juga investasi krusial untuk masa depan yang lebih lestari dan beradab. Ketika nadi bumi berdetak di tangan para penjaga adat, maka harapan untuk kehidupan yang lebih baik pun tetap bersemi.