Panen Prahara: Merangkai Kembali Kebijakan Pertanian Nasional Menghadapi Krisis Iklim yang Kian Mendalam

Pendahuluan

Pertanian, sejak awal peradaban manusia, telah menjadi fondasi utama kehidupan dan pembangunan. Kemampuannya untuk menyediakan pangan, serat, dan energi secara langsung bergantung pada kestabilan kondisi iklim. Namun, di abad ke-21 ini, fondasi tersebut sedang diguncang oleh salah satu tantangan terbesar yang pernah dihadapi umat manusia: perubahan iklim. Fenomena global ini, yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata bumi, pola curah hujan yang tidak menentu, kenaikan permukaan air laut, dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem, tidak hanya mengancam produktivitas pertanian, tetapi juga memaksa reorientasi radikal dalam perumusan kebijakan pertanian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Artikel ini akan mengulas secara mendalam bagaimana perubahan iklim berdampak pada sektor pertanian dan, yang lebih krusial, mengapa dan bagaimana kebijakan pertanian harus bertransformasi untuk menjamin ketahanan pangan di tengah "panen prahara" yang kian intens.

I. Fondasi Pertanian di Bawah Ancaman Iklim

Pertanian adalah sektor yang paling sensitif terhadap perubahan iklim karena ketergantungannya yang tinggi pada kondisi lingkungan yang spesifik. Setiap variabel iklim—suhu, curah hujan, kelembaban, dan intensitas sinar matahari—memiliki peran krusial dalam siklus tanam dan pertumbuhan hewan ternak. Ketika variabel-variabel ini berubah secara drastis dan tidak terduga, dampaknya langsung terasa pada mata pencarian petani dan ketersediaan pangan bagi masyarakat luas.

Beberapa dampak langsung perubahan iklim terhadap fondasi pertanian meliputi:

- Peningkatan Suhu Global: Suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat laju evapotranspirasi, menyebabkan tanaman kehilangan air lebih cepat. Hal ini juga dapat mengurangi periode pertumbuhan tanaman, mengganggu proses fotosintesis, dan memicu stres panas pada hewan ternak, yang berujung pada penurunan produksi susu, daging, dan telur.

- Perubahan Pola Curah Hujan: Kekeringan yang berkepanjangan atau banjir yang ekstrem menjadi lebih sering terjadi. Kekeringan menghambat pertumbuhan tanaman dan ketersediaan air irigasi, sementara banjir merusak lahan pertanian, menghanyutkan bibit, dan menyebabkan gagal panen. Pola hujan yang tidak menentu juga mempersulit petani dalam menentukan jadwal tanam dan panen.

- Kenaikan Permukaan Air Laut: Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, kenaikan permukaan air laut mengancam lahan pertanian di wilayah pesisir melalui intrusi air asin. Tanah yang salin menjadi tidak subur untuk sebagian besar jenis tanaman pangan, mengancam lahan-lahan produktif seperti sawah di delta-delta sungai.

- Peningkatan Frekuensi dan Intensitas Cuaca Ekstrem: Badai, topan, gelombang panas, dan embun beku yang tidak biasa dapat memusnahkan hasil panen dalam semalam, merusak infrastruktur pertanian, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi petani.

- Penyebaran Hama dan Penyakit Baru: Perubahan suhu dan kelembaban menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangbiakan hama, gulma, dan patogen penyakit tanaman serta hewan. Spesies invasif dapat menyebar ke wilayah baru, mengancam tanaman lokal yang tidak memiliki kekebalan alami.

II. Dampak Perubahan Iklim terhadap Produktivitas dan Ketahanan Pangan Nasional

Dampak-dampak iklim di atas secara kumulatif berujung pada penurunan produktivitas pertanian, yang pada gilirannya mengancam ketahanan pangan nasional.

- Penurunan Hasil Panen (Yield Reduction): Studi global menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan 1 derajat Celsius, produksi gandum dan jagung dapat menurun signifikan. Hal ini bukan hanya masalah kuantitas, tetapi juga kualitas gizi, karena stres tanaman dapat mengurangi kandungan nutrisi.

- Volatilitas Harga Pangan: Gagal panen akibat cuaca ekstrem dapat menyebabkan kelangkaan pasokan, mendorong kenaikan harga pangan. Fluktuasi harga yang tajam sangat merugikan konsumen, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah, dan dapat memicu inflasi serta gejolak sosial.

- Ancaman Terhadap Petani Kecil: Petani skala kecil dan subsisten adalah kelompok yang paling rentan. Mereka seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi, modal, dan informasi untuk beradaptasi. Kerugian panen dapat menjebak mereka dalam lingkaran kemiskinan, memicu migrasi ke kota, dan meninggalkan lahan pertanian.

- Gangguan Rantai Pasok Pangan: Cuaca ekstrem tidak hanya merusak produksi di tingkat hulu, tetapi juga mengganggu transportasi, penyimpanan, dan distribusi pangan. Jalan yang rusak, pelabuhan yang terhambat, atau fasilitas penyimpanan yang kebanjiran dapat menyebabkan kerugian pasca-panen yang masif.

- Pergeseran Zona Agroekologi: Wilayah yang dulunya cocok untuk jenis tanaman tertentu mungkin tidak lagi demikian. Hal ini memaksa petani untuk beralih ke tanaman lain atau bahkan berpindah lokasi, yang memerlukan investasi besar dan penyesuaian sosial-ekonomi.

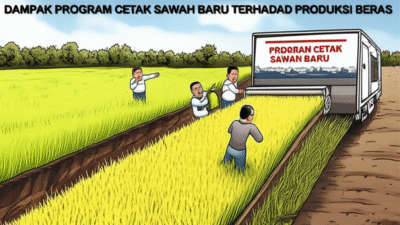

III. Kegagalan Kebijakan Pertanian Konvensional Menghadapi Krisis Iklim

Kebijakan pertanian yang berlaku selama beberapa dekade terakhir, terutama sejak Revolusi Hijau, cenderung berfokus pada peningkatan produksi melalui intensifikasi input (pupuk kimia, pestisida, benih unggul) dan ekstensifikasi lahan. Meskipun berhasil meningkatkan output pangan, pendekatan ini seringkali mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan terhadap guncangan iklim.

Beberapa kelemahan kebijakan konvensional dalam konteks perubahan iklim meliputi:

- Fokus Tunggal pada Produktivitas: Kebijakan seringkali mengukur keberhasilan hanya dari peningkatan hasil panen per hektar, tanpa mempertimbangkan jejak ekologis atau risiko iklim yang melekat pada metode tersebut.

- Ketergantungan pada Input Eksternal: Subsidi pupuk kimia dan pestisida mendorong praktik monokultur yang rentan terhadap hama dan penyakit, serta merusak kesehatan tanah dan keanekaragaman hayati.

- Kurangnya Integrasi Data Iklim: Perencanaan pertanian jarang mengintegrasikan proyeksi iklim jangka panjang. Keputusan penanaman, irigasi, dan investasi infrastruktur seringkali didasarkan pada data historis yang tidak lagi relevan.

- Minimnya Perlindungan Sosial bagi Petani: Skema asuransi pertanian yang komprehensif atau dana darurat untuk petani yang terdampak bencana iklim masih terbatas, meninggalkan petani dalam posisi rentan tanpa jaring pengaman.

- Pengabaian Diversifikasi: Kebijakan yang mendukung komoditas tunggal untuk ekspor atau pemenuhan kebutuhan dasar tertentu (misalnya beras di Indonesia) mengurangi keanekaragaman genetik tanaman dan membuat sistem pertanian menjadi rapuh.

IV. Pilar-Pilar Kebijakan Pertanian Adaptif dan Mitigatif

Untuk menghadapi "panen prahara," kebijakan pertanian harus bertransformasi secara fundamental, beralih dari pendekatan reaktif ke proaktif, dari fokus produksi semata ke ketahanan dan keberlanjutan. Ada beberapa pilar utama yang harus menjadi fondasi kebijakan pertanian di era perubahan iklim:

A. Kebijakan Adaptasi: Membangun Ketahanan Sistem Pertanian

Adaptasi berarti menyesuaikan praktik pertanian dan sistem pengelolaan untuk mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.

- Pertanian Cerdas Iklim (Climate-Smart Agriculture/CSA): Ini adalah pendekatan terintegrasi yang bertujuan mencapai tiga tujuan sekaligus:

- Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan Secara Berkelanjutan: Menggunakan praktik yang memaksimalkan hasil panen tanpa mengorbankan sumber daya alam.

- Membangun Ketahanan terhadap Perubahan Iklim: Mengadopsi varietas tanaman tahan kekeringan/banjir, sistem irigasi hemat air (misalnya irigasi tetes), teknik konservasi tanah (misalnya tanpa olah tanah), dan agroforestri (menggabungkan tanaman dan pohon).

- Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pertanian: Mengelola lahan dan ternak dengan cara yang mengurangi emisi GRK.

- Penelitian dan Pengembangan (R&D) Varietas Unggul: Investasi dalam pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap stres lingkungan (kekeringan, salinitas, suhu ekstrem), hama dan penyakit baru, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek.

- Sistem Peringatan Dini dan Informasi Iklim: Mengembangkan dan menyebarluaskan informasi iklim yang akurat dan tepat waktu (misalnya prakiraan cuaca musiman, prediksi kekeringan) kepada petani agar mereka dapat membuat keputusan penanaman dan pengelolaan yang lebih baik.

- Asuransi Pertanian dan Jaring Pengaman Sosial: Menerapkan skema asuransi pertanian yang terjangkau untuk melindungi petani dari kerugian akibat bencana iklim, serta program jaring pengaman sosial untuk membantu mereka pulih dari guncangan.

B. Kebijakan Mitigasi: Mengurangi Jejak Karbon Pertanian

Selain beradaptasi, pertanian juga harus berkontribusi dalam mengurangi emisi GRK yang menjadi penyebab perubahan iklim.

- Pengelolaan Lahan Berkelanjutan: Mendorong praktik pertanian tanpa olah tanah, penggunaan pupuk organik, dan pengelolaan residu tanaman untuk meningkatkan kandungan karbon organik tanah. Tanah yang sehat bertindak sebagai penyerap karbon (carbon sink).

- Pengelolaan Limbah Pertanian: Mengubah limbah pertanian menjadi kompos atau biogas, bukan membakarnya, untuk mengurangi emisi metana dan dinitrogen oksida.

- Pengelolaan Ternak yang Efisien: Menerapkan praktik pemberian pakan yang lebih baik dan pengelolaan kotoran ternak untuk mengurangi emisi metana dari peternakan.

- Agroforestri dan Reboisasi: Mengintegrasikan penanaman pohon di lahan pertanian atau melakukan reboisasi di lahan terdegradasi untuk meningkatkan penyerapan karbon.

C. Diversifikasi Sistem Pangan dan Penguatan Rantai Pasok

- Diversifikasi Komoditas: Mendorong petani untuk menanam berbagai jenis tanaman, termasuk tanaman pangan lokal yang adaptif terhadap iklim setempat, untuk mengurangi risiko gagal panen total dan meningkatkan ketahanan gizi.

- Penguatan Sistem Pangan Lokal: Membangun rantai pasok yang lebih pendek dan efisien antara produsen dan konsumen lokal untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global yang rentan dan mengurangi emisi transportasi.

- Pengurangan Limbah Pangan (Food Waste): Menerapkan kebijakan dan program untuk mengurangi kerugian pangan di setiap tahapan, dari panen hingga konsumsi, karena limbah pangan berkontribusi pada emisi GRK.

D. Kebijakan Lahan dan Sumber Daya Air Terpadu

- Manajemen Air Terintegrasi: Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan pengelolaan air hujan, air permukaan, dan air tanah, serta mempromosikan teknologi irigasi hemat air seperti irigasi tetes, irigasi bawah permukaan, dan panen air hujan.

- Konservasi Lahan Pertanian Produktif: Melindungi lahan-lahan subur dari konversi untuk pembangunan non-pertanian, terutama di wilayah yang rentan terhadap intrusi air asin atau erosi.

- Rehabilitasi Lahan Kritis: Program restorasi lahan gambut dan lahan terdegradasi untuk meningkatkan kapasitas penyerapan air dan karbon.

E. Peran Teknologi dan Inovasi Digital

- Pertanian Presisi: Memanfaatkan sensor, drone, citra satelit, dan kecerdasan buatan untuk memantau kondisi tanah, tanaman, dan iklim secara real-time, memungkinkan petani untuk mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan pestisida.

- Biotechnology dan Rekayasa Genetik: Meskipun kontroversial, pengembangan tanaman transgenik yang lebih tahan terhadap kekeringan, salinitas, atau hama tertentu dapat menjadi bagian dari solusi, dengan pengawasan ketat.

- Platform Digital: Mengembangkan aplikasi dan platform digital untuk menyebarkan informasi pasar, prakiraan cuaca, praktik pertanian terbaik, dan akses ke pembiayaan bagi petani.

F. Aspek Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan

- Pemberdayaan Petani: Memberikan pelatihan, pendidikan, dan akses ke modal serta teknologi bagi petani, terutama perempuan dan kelompok marginal, untuk meningkatkan kapasitas adaptasi mereka.

- Kebijakan Harga dan Subsidi yang Berkelanjutan: Meninjau kembali subsidi yang mendorong praktik tidak berkelanjutan dan menggantinya dengan insentif untuk praktik pertanian cerdas iklim.

- Tata Kelola yang Kuat: Membangun koordinasi antar lembaga pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam perumusan dan implementasi kebijakan pertanian yang responsif iklim.

- Kerja Sama Internasional: Berpartisipasi aktif dalam forum global, berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk mengatasi tantangan perubahan iklim di sektor pertanian.

V. Tantangan Implementasi Kebijakan Transformasi

Meskipun pilar-pilar kebijakan adaptif dan mitigatif ini menjanjikan, implementasinya tidaklah mudah. Beberapa tantangan utama meliputi:

- Kemauan Politik dan Pendanaan: Transisi menuju pertanian berkelanjutan membutuhkan investasi awal yang besar dan komitmen politik jangka panjang yang kuat.

- Perubahan Perilaku Petani: Mengubah praktik pertanian yang sudah mapan selama beberapa generasi membutuhkan edukasi, demonstrasi, dan insentif yang efektif.

- Akses Terhadap Teknologi dan Pengetahuan: Tidak semua petani memiliki akses yang sama terhadap teknologi canggih atau informasi terbaru.

- Koordinasi Lintas Sektor: Kebijakan pertanian berkelanjutan memerlukan koordinasi erat dengan kebijakan lingkungan, air, energi, dan pembangunan ekonomi.

- Data dan Pemantauan: Kurangnya data yang akurat dan sistem pemantauan yang komprehensif dapat menghambat evaluasi efektivitas kebijakan.

Kesimpulan

Perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan realitas yang sedang membentuk ulang lanskap pertanian kita. "Panen prahara" telah tiba, dan kebijakan pertanian konvensional tidak lagi memadai untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Kita berada di titik krusial di mana transformasi kebijakan menjadi keharusan, bukan pilihan. Dengan mengintegrasikan strategi adaptasi dan mitigasi, memberdayakan petani, memanfaatkan teknologi, dan membangun tata kelola yang kuat, kita dapat merangkai kembali sistem pertanian yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan adil. Ini adalah investasi bukan hanya untuk keberlanjutan pertanian, tetapi juga untuk masa depan piring makan kita dan kelangsungan hidup generasi mendatang. Kolaborasi dari semua pihak—pemerintah, petani, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil—adalah kunci untuk menavigasi tantangan ini dan memastikan bahwa bumi tetap dapat memberi makan penduduknya di tengah guncangan iklim yang tak terelakkan.