Pedang Bermata Dua: Mengurai Dampak Kebijakan Impor Daging Sapi terhadap Nadi Pertanian Lokal

Pendahuluan

Daging sapi merupakan salah satu sumber protein hewani penting yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan pendapatan per kapita, permintaan akan daging sapi terus melonjak. Namun, produksi daging sapi domestik seringkali belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut, menciptakan kesenjangan pasokan yang signifikan. Untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan, pemerintah kerap mengandalkan kebijakan impor daging sapi. Kebijakan ini, di satu sisi, bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, di sisi lain, ia juga membawa implikasi kompleks, terutama bagi para petani peternak lokal yang menjadi tulang punggung sektor peternakan nasional. Artikel ini akan mengurai secara mendalam evaluasi kebijakan impor daging sapi, menyoroti dampak-dampak multidimensionalnya terhadap petani lokal, dan menawarkan perspektif serta rekomendasi untuk menciptakan ekosistem peternakan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Impor Daging Sapi

Kebijakan impor daging sapi di Indonesia berakar pada realitas defisit pasokan domestik. Data menunjukkan bahwa rata-rata produksi daging sapi nasional hanya mampu memenuhi sekitar 70-80% dari total kebutuhan. Kesenjangan ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari rendahnya produktivitas ternak, keterbatasan lahan penggembalaan, mahalnya biaya pakan, hingga fragmentasi kepemilikan ternak oleh peternak rakyat skala kecil.

Pemerintah mengimplementasikan kebijakan impor dengan beberapa tujuan utama:

- Stabilitas Harga: Impor diharapkan dapat menekan laju inflasi harga daging sapi di pasar, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan.

- Ketersediaan Pasokan: Memastikan pasokan daging sapi yang cukup dan merata di seluruh wilayah, sehingga tidak terjadi kelangkaan.

- Ketahanan Pangan: Sebagai strategi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani yang esensial bagi gizi masyarakat.

- Diversifikasi Sumber Pasokan: Mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber pasokan saja dan memberikan pilihan bagi konsumen.

Mekanisme impor daging sapi diatur melalui kuota, tarif, dan persyaratan teknis tertentu, yang seringkali berubah-ubah mengikuti dinamika pasar dan kondisi domestik. Namun, di balik tujuan mulia ini, terdapat serangkaian dampak yang perlu dievaluasi secara cermat, khususnya bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi mata pencarian dan keberlanjutan usaha peternak lokal.

Kerangka Evaluasi: Dimensi Dampak Terhadap Petani Lokal

Untuk memahami secara komprehensif dampak kebijakan impor, kita perlu menganalisisnya dari beberapa dimensi utama:

- Dimensi Ekonomi: Meliputi dampak terhadap harga jual, biaya produksi, daya saing, pendapatan, dan investasi.

- Dimensi Sosial dan Kesejahteraan: Meliputi dampak terhadap tingkat kesejahteraan petani, minat generasi muda, dan ketahanan pangan lokal.

- Dimensi Struktural dan Kelembagaan: Meliputi dampak terhadap rantai pasok, tata niaga, efektivitas kebijakan pendukung, dan standar kualitas.

I. Dampak Ekonomi terhadap Petani Lokal

A. Tekanan Harga Jual dan Margin Keuntungan

Salah satu dampak paling langsung dan dirasakan oleh petani lokal adalah tekanan pada harga jual daging sapi domestik. Daging sapi impor, yang seringkali berasal dari negara-negara dengan skala produksi besar dan biaya yang lebih efisien, dapat ditawarkan dengan harga yang lebih kompetitif di pasar. Ketika pasokan impor membanjiri pasar, harga daging sapi secara keseluruhan cenderung menurun. Hal ini secara otomatis mengikis margin keuntungan petani lokal yang memiliki struktur biaya produksi relatif tinggi. Banyak peternak terpaksa menjual ternak mereka dengan harga rendah, bahkan di bawah biaya produksi, hanya untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat biaya pakan dan perawatan yang terus berjalan.

B. Biaya Produksi yang Tinggi dan Inefisiensi Skala

Petani peternak lokal, mayoritas adalah peternak rakyat skala kecil, menghadapi tantangan biaya produksi yang signifikan. Biaya pakan, bibit, obat-obatan, dan tenaga kerja terus meningkat. Mereka tidak memiliki skala ekonomi sebesar peternakan di negara pengekspor yang modern dan terintegrasi. Impor daging sapi membuat mereka sulit bersaing dalam hal harga. Ketidakmampuan untuk menurunkan biaya produksi setara dengan harga impor membuat usaha mereka menjadi kurang menguntungkan dan tidak berkelanjutan.

C. Penurunan Daya Saing Pasar

Daging sapi impor seringkali datang dalam bentuk karkas atau daging beku dengan potongan yang standar, memudahkan distribusi dan penjualan di pasar modern. Sementara itu, petani lokal seringkali menjual sapi hidup atau daging segar yang disembelih secara tradisional. Perbedaan dalam bentuk, pengemasan, dan jalur distribusi ini menempatkan daging lokal pada posisi yang kurang kompetitif di segmen pasar tertentu. Konsumen yang mencari harga murah dan kemudahan seringkali beralih ke daging impor, mengurangi pangsa pasar bagi peternak lokal.

D. Disinsentif Investasi dan Pengembangan Usaha

Ketika usaha peternakan sapi menjadi kurang menguntungkan, minat untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha, seperti perbaikan genetik, peningkatan fasilitas kandang, atau adopsi teknologi modern, akan menurun. Petani cenderung memilih untuk tidak memperluas atau meningkatkan kapasitas produksi mereka karena risiko kerugian yang tinggi. Hal ini menghambat modernisasi sektor peternakan lokal dan membuatnya semakin tertinggal dari negara-negara lain.

II. Dampak Sosial dan Kesejahteraan Petani Lokal

A. Penurunan Kesejahteraan dan Potensi Kemiskinan

Penurunan pendapatan akibat tekanan harga dan daya saing yang rendah secara langsung memengaruhi kesejahteraan petani dan keluarganya. Banyak petani yang menggantungkan hidup sepenuhnya dari usaha peternakan. Ketika keuntungan menipis, kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan menjadi terganggu. Ini meningkatkan risiko kemiskinan di kalangan komunitas peternak.

B. Hilangnya Minat Generasi Muda dan Regenerasi Petani

Melihat kondisi yang tidak menguntungkan di sektor peternakan, generasi muda seringkali enggan untuk melanjutkan usaha orang tua mereka. Mereka mencari peluang kerja di sektor lain yang dianggap lebih menjanjikan, seperti industri atau jasa, terutama di perkotaan. Akibatnya, terjadi penuaan populasi petani peternak, dan regenerasi petani menjadi terhambat. Jika tren ini berlanjut, keberlanjutan sektor peternakan lokal di masa depan akan sangat terancam.

C. Ancaman Ketahanan Pangan Lokal dan Ketergantungan Impor

Meskipun impor bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan, ketergantungan yang berlebihan pada impor justru dapat menjadi bumerang. Jika produksi domestik terus melemah, Indonesia akan semakin rentan terhadap gejolak harga dan pasokan di pasar global. Konflik geopolitik, wabah penyakit ternak di negara pengekspor, atau perubahan kebijakan perdagangan global dapat dengan mudah mengganggu pasokan dan menaikkan harga daging sapi secara drastis, membahayakan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

III. Dampak Struktural dan Kelembagaan

A. Ketimpangan Rantai Pasok dan Tata Niaga

Kebijakan impor seringkali melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal dan jaringan distribusi yang kuat. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan dalam rantai pasok, di mana petani lokal memiliki posisi tawar yang lemah. Mereka kesulitan mengakses pasar secara langsung dan seringkali harus menjual melalui tengkulak atau perantara yang menekan harga. Tata niaga daging sapi lokal yang belum efisien, dengan mata rantai yang panjang, juga memperburuk situasi, membuat harga jual di tingkat petani rendah namun harga di tingkat konsumen tetap tinggi.

B. Efektivitas Kebijakan Pendukung yang Belum Optimal

Pemerintah sebenarnya memiliki berbagai program dan kebijakan untuk mendukung petani lokal, seperti bantuan bibit, subsidi pakan, kredit usaha rakyat (KUR), hingga program asuransi ternak. Namun, implementasi dan efektivitasnya seringkali belum optimal. Akses petani terhadap informasi dan bantuan masih terbatas, birokrasi yang rumit, atau program yang tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik peternak. Akibatnya, petani lokal tidak merasakan dampak signifikan dari dukungan ini untuk meningkatkan daya saing mereka menghadapi serbuan impor.

C. Tantangan dalam Peningkatan Kualitas dan Standar

Daging sapi impor umumnya telah memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan internasional yang ketat. Sementara itu, peternak lokal seringkali menghadapi kendala dalam memenuhi standar serupa karena keterbatasan modal, teknologi, dan pengetahuan. Kurangnya fasilitas pemotongan yang modern, sanitasi yang belum memadai, dan praktik penanganan daging yang bervariasi menjadi tantangan. Tanpa dukungan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan standar, daging lokal akan kesulitan bersaing di pasar yang semakin menuntut.

Dilema dan Tantangan ke Depan

Evaluasi ini mengungkapkan bahwa kebijakan impor daging sapi adalah "pedang bermata dua". Di satu sisi, ia memenuhi kebutuhan konsumen dan menstabilkan harga. Di sisi lain, ia berpotensi menggerus pondasi ekonomi dan sosial petani lokal, serta mengancam keberlanjutan sektor peternakan nasional. Dilema utama terletak pada bagaimana menyeimbangkan kepentingan konsumen (harga terjangkau dan ketersediaan) dengan kepentingan produsen lokal (keberlanjutan usaha dan kesejahteraan).

Tantangan ke depan adalah merumuskan kebijakan yang holistik dan terintegrasi, yang tidak hanya berfokus pada pasokan jangka pendek, tetapi juga pada penguatan kapasitas produksi domestik dalam jangka panjang.

Rekomendasi Kebijakan untuk Mendukung Petani Lokal

Untuk memitigasi dampak negatif dan memberdayakan petani lokal, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dipertimbangkan:

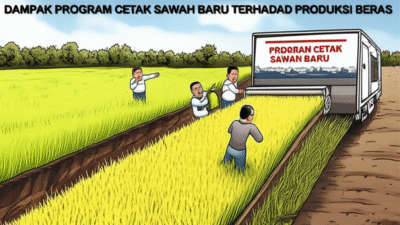

-

Penguatan Produksi Domestik secara Menyeluruh:

- Peningkatan Produktivitas: Melalui program inseminasi buatan dengan bibit unggul, pengembangan pakan alternatif berbasis lokal, dan adopsi teknologi peternakan modern yang sederhana dan terjangkau.

- Pemberdayaan Peternak Rakyat: Mendorong pembentukan koperasi atau kelompok tani untuk mencapai skala ekonomi, mempermudah akses permodalan, dan meningkatkan posisi tawar.

- Pengembangan Sentra Produksi: Fokus pada pengembangan wilayah potensial sebagai sentra peternakan sapi dengan dukungan infrastruktur dan fasilitas yang memadai.

-

Optimalisasi Rantai Pasok dan Tata Niaga Lokal:

- Memangkas Mata Rantai: Membangun kemitraan langsung antara petani dengan pasar, seperti supermarket atau restoran, untuk mengurangi peran perantara yang tidak efisien.

- Informasi Pasar Transparan: Menyediakan data harga dan pasokan yang akurat dan real-time kepada petani untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan penjualan.

- Fasilitasi Logistik dan Infrastruktur: Membangun rumah potong hewan (RPH) modern yang terintegrasi dengan sentra produksi dan sistem distribusi yang efisien.

-

Kebijakan Impor yang Terukur dan Berbasis Data:

- Kuota Impor yang Fleksibel: Menyesuaikan kuota impor berdasarkan proyeksi produksi domestik dan kondisi pasar secara cermat, dengan prioritas pada penyerapan hasil petani lokal terlebih dahulu.

- Perlindungan Tarif: Menerapkan tarif impor yang proporsional untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi produk daging sapi lokal, tanpa membebani konsumen secara berlebihan.

- Sinkronisasi Data: Meningkatkan akurasi data populasi ternak, produksi, dan konsumsi untuk perencanaan kebijakan impor yang lebih tepat sasaran.

-

Dukungan Finansial dan Non-Finansial yang Tepat Sasaran:

- Akses Permodalan Mudah: Menyediakan skema kredit khusus untuk peternak dengan bunga rendah dan prosedur yang sederhana, serta asuransi ternak untuk melindungi dari risiko.

- Pelatihan dan Penyuluhan: Memberikan pelatihan berkelanjutan mengenai manajemen peternakan, kesehatan hewan, pengolahan pakan, dan pemasaran produk.

- Insentif bagi Petani Muda: Memberikan insentif khusus bagi generasi muda yang tertarik terjun ke sektor peternakan, seperti subsidi modal awal atau beasiswa pendidikan peternakan.

-

Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum:

- Pemberantasan Praktik Impor Ilegal: Memperketat pengawasan di pintu masuk dan pasar untuk mencegah masuknya daging sapi ilegal yang merusak harga dan kualitas.

- Standar Kualitas dan Keamanan Pangan: Menerapkan dan mengawasi standar kualitas dan keamanan pangan yang ketat untuk daging lokal maupun impor, serta mendukung petani lokal untuk memenuhinya.

Kesimpulan

Kebijakan impor daging sapi di Indonesia adalah keniscayaan dalam jangka pendek untuk menutupi defisit pasokan dan menstabilkan harga. Namun, jika tidak dikelola dengan hati-hati, ia dapat menjadi "pedang bermata dua" yang justru melemahkan fondasi peternakan lokal. Dampak ekonomis, sosial, dan struktural yang ditimbulkan terhadap petani lokal sangat signifikan, mulai dari tekanan harga, penurunan kesejahteraan, hingga ancaman regenerasi petani.

Untuk mencapai ketahanan pangan yang sejati, pemerintah perlu bergeser dari pendekatan reaktif berbasis impor menjadi strategi proaktif yang berpusat pada penguatan produksi domestik. Dengan kombinasi kebijakan impor yang terukur, dukungan komprehensif bagi petani lokal, perbaikan rantai pasok, dan komitmen terhadap peningkatan kualitas, Indonesia dapat membangun sektor peternakan sapi yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa "nadi pertanian lokal" tidak berhenti berdenyut, dan kesejahteraan petani tetap menjadi prioritas utama dalam setiap gigitan steak di meja makan masyarakat.