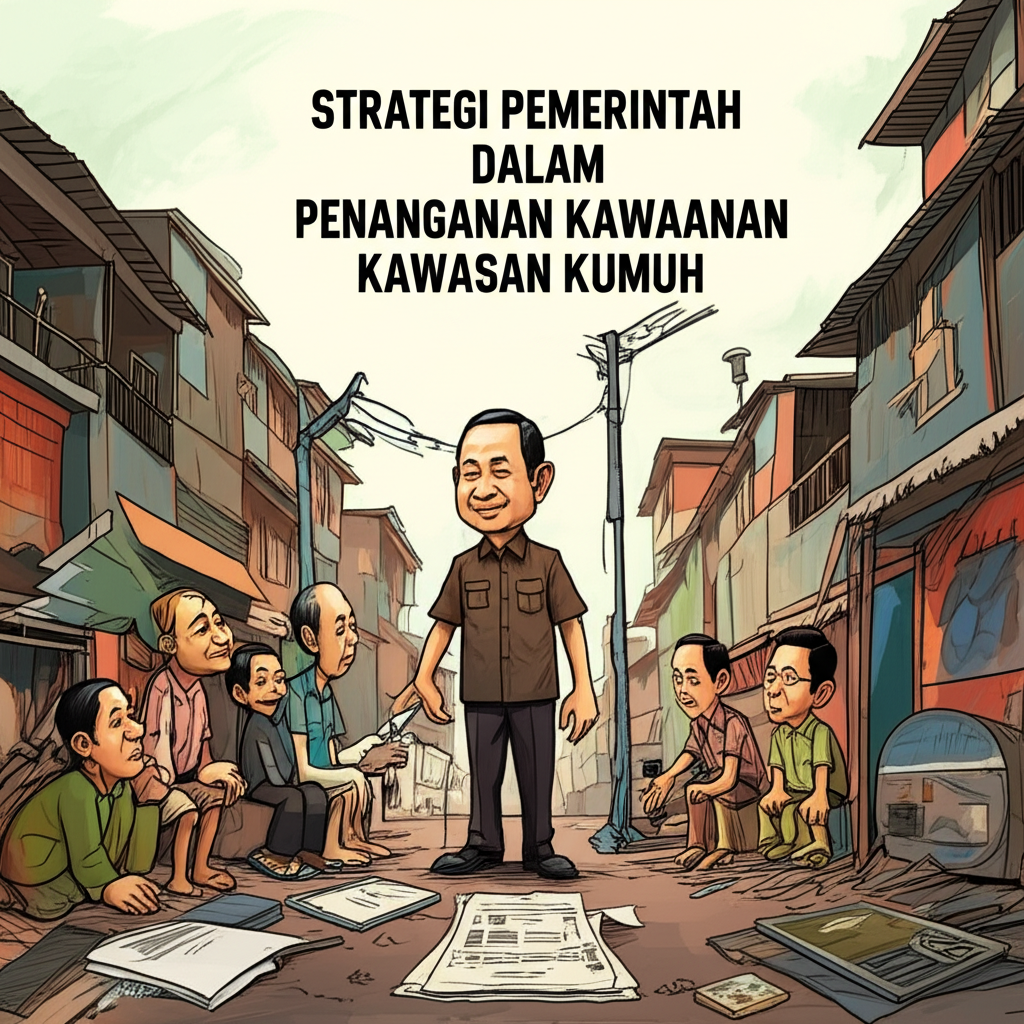

Merajut Kota Inklusif: Pendekatan Holistik Pemerintah dalam Penanganan Kawasan Kumuh dan Membangun Kualitas Hidup Berkelanjutan

Kawasan kumuh adalah sebuah paradoks dalam denyut nadi perkotaan modern. Di tengah gemerlap gedung pencakar langit dan infrastruktur canggih, tersimpan realitas pahit jutaan penduduk yang hidup dalam keterbatasan, terkurung dalam lingkungan yang tidak layak huni. Kawasan kumuh bukan sekadar masalah fisik berupa bangunan reyot dan sanitasi buruk; ia adalah cerminan dari ketidaksetaraan sosial-ekonomi, kegagalan perencanaan kota, dan krisis kemanusiaan yang mendalam. Menghadapi kompleksitas ini, pemerintah di berbagai tingkatan memikul tanggung jawab besar untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi penanganan yang tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga proaktif, holistik, dan berkelanjutan. Artikel ini akan mengupas tuntas cetak biru strategi pemerintah dalam mengentaskan kawasan kumuh, dari fondasi legal hingga implementasi di lapangan, serta tantangan dan harapan di masa depan.

I. Urgensi dan Kompleksitas Masalah Kawasan Kumuh

Sebelum menyelami strategi, penting untuk memahami mengapa penanganan kawasan kumuh adalah prioritas mendesak. Kawasan kumuh adalah simpul dari berbagai permasalahan multidimensional:

- Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat: Sanitasi yang buruk, akses air bersih yang terbatas, serta penumpukan sampah menjadi pemicu utama berbagai penyakit menular seperti diare, TBC, dan ISPA. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan.

- Kerentanan Sosial dan Ekonomi: Penduduk kumuh seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan formal. Tingkat kriminalitas dan masalah sosial lainnya cenderung lebih tinggi.

- Keterbatasan Infrastruktur: Jalan setapak yang sempit, listrik ilegal, drainase yang tidak berfungsi, dan minimnya ruang publik membuat kehidupan sehari-hari menjadi sangat sulit dan tidak aman.

- Masalah Hukum dan Pertanahan: Banyak kawasan kumuh tumbuh di atas lahan yang tidak memiliki legalitas kepemilikan yang jelas, baik itu lahan negara, bantaran sungai, atau properti pribadi yang tidak terurus. Ini menyulitkan intervensi pemerintah dan investasi swasta.

- Ancaman Bencana: Lokasi kawasan kumuh seringkali berada di area rawan bencana seperti bantaran sungai (banjir), lereng bukit (longsor), atau pesisir pantai (rob).

Melihat cakupan masalah yang begitu luas, strategi penanganan tidak bisa parsial atau sporadis. Ia harus terintegrasi, melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, serta memiliki visi jangka panjang untuk menciptakan kota yang inklusif dan layak huni bagi semua.

II. Fondasi Strategi: Kerangka Hukum dan Data yang Kuat

Langkah pertama dalam strategi pemerintah adalah membangun fondasi yang kokoh:

- Kerangka Hukum dan Kebijakan: Pemerintah perlu memiliki regulasi yang jelas mengenai definisi kawasan kumuh, standar kelayakan hunian, hak-hak penghuni, serta mekanisme penanganan dan pembiayaan. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, menjadi landasan. Regulasi ini harus mendukung pendekatan yang humanis dan adil, bukan sekadar penertiban.

- Basis Data dan Pemetaan Akurat: Tidak ada strategi yang efektif tanpa data yang valid. Pemerintah harus melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan kawasan kumuh secara detail. Ini mencakup luasan, jumlah penduduk, kondisi infrastruktur, status kepemilikan tanah, karakteristik sosial-ekonomi masyarakat, dan tingkat kekumuhan. Data ini menjadi dasar untuk perencanaan intervensi yang tepat sasaran, pengukuran keberhasilan, dan alokasi anggaran. Teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat membantu dalam proses ini.

III. Pendekatan Utama dalam Penanganan Kawasan Kumuh

Strategi pemerintah umumnya berpusat pada tiga pendekatan utama yang dapat diterapkan secara terpisah atau kombinasi, tergantung karakteristik kawasan:

A. Revitalisasi dan Peningkatan Kualitas (In-Situ Upgrading)

Ini adalah pendekatan yang paling disukai dan seringkali menjadi prioritas karena meminimalkan dislokasi sosial. Revitalisasi in-situ berfokus pada perbaikan kondisi di lokasi yang sama tanpa memindahkan penduduk. Komponen utamanya meliputi:

- Peningkatan Infrastruktur Dasar:

- Jalan Lingkungan: Pelebaran, pengaspalan, atau pavingisasi jalan setapak agar mudah diakses, termasuk oleh kendaraan darurat.

- Drainase: Pembangunan atau perbaikan saluran drainase untuk mencegah genangan air dan banjir, serta mengalirkan limbah rumah tangga.

- Air Bersih: Penyediaan akses air bersih melalui sambungan pipa individu atau fasilitas komunal seperti hidran umum.

- Sanitasi: Pembangunan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) komunal, septik tank komunal, atau mendorong pembangunan toilet individu yang memenuhi standar kesehatan.

- Persampahan: Penyediaan tempat sampah komunal, program daur ulang, dan pengangkutan sampah yang teratur.

- Penerangan Jalan Umum (PJU): Pemasangan lampu jalan untuk meningkatkan keamanan dan aktivitas malam hari.

- Penataan Lingkungan dan Ruang Publik:

- Penataan Permukiman: Pengaturan ulang tata letak bangunan jika memungkinkan, dengan tetap mempertimbangkan struktur sosial yang ada.

- Ruang Terbuka Hijau (RTH): Pembuatan taman-taman kecil, area bermain anak, atau fasilitas olahraga sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup dan interaksi sosial.

- Fasilitas Sosial: Pembangunan atau perbaikan balai warga, posyandu, atau fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD).

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni:

- Pemberian bantuan stimulan atau program renovasi bagi rumah-rumah yang sangat kumuh, dengan partisipasi aktif pemilik rumah. Ini bisa berupa perbaikan atap, dinding, lantai, atau penambahan fasilitas sanitasi.

- Legalitas Pertanahan:

- Fasilitasi program sertifikasi tanah bagi penduduk yang telah menempati lahan selama bertahun-tahun, guna memberikan kepastian hukum dan mendorong investasi pribadi.

B. Relokasi dan Pembangunan Permukiman Baru (Resettlement)

Pendekatan ini biasanya dipilih ketika revitalisasi in-situ tidak memungkinkan, misalnya karena kawasan kumuh berada di lokasi yang sangat berbahaya (bantaran sungai, bawah SUTET, area rawan bencana) atau di atas lahan yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan publik yang lebih luas.

- Pembangunan Perumahan Vertikal (Rusunawa/Rusunami): Pemerintah membangun unit-unit rumah susun yang dilengkapi dengan fasilitas dasar (air, listrik, sanitasi) di lokasi yang lebih layak dan aman.

- Pembangunan Permukiman Horizontal Baru: Dalam beberapa kasus, terutama di pinggiran kota, pemerintah dapat menyediakan lahan dan membangun rumah tapak sederhana beserta infrastrukturnya.

- Proses Relokasi Humanis: Kunci keberhasilan relokasi adalah pendekatan yang humanis, transparan, dan partisipatif. Masyarakat harus dilibatkan sejak awal perencanaan, diberikan informasi yang jelas, kompensasi yang adil (jika ada), serta bantuan transisi dan adaptasi ke lingkungan baru.

- Aksesibilitas Lokasi Baru: Lokasi relokasi harus memiliki akses yang memadai ke transportasi publik, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan, yang terpenting, peluang ekonomi agar masyarakat tidak kehilangan mata pencarian.

C. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Penanganan fisik tidak akan berkelanjutan tanpa peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah pilar vital untuk memutus lingkaran kemiskinan:

- Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan: Program pelatihan vokasi (menjahit, reparasi elektronik, kuliner, kerajinan tangan) untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing di pasar kerja.

- Fasilitasi Akses Permodalan: Bantuan modal usaha mikro, fasilitasi pinjaman dari lembaga keuangan mikro, atau program dana bergulir untuk mendukung usaha kecil masyarakat.

- Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan: Pembangunan atau perbaikan fasilitas PAUD, posyandu, atau puskesmas pembantu. Program beasiswa atau bantuan pendidikan bagi anak-anak di kawasan kumuh.

- Penguatan Organisasi Masyarakat: Mendorong pembentukan atau penguatan kelompok masyarakat (misalnya, KSM – Kelompok Swadaya Masyarakat) agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan program.

- Pendampingan Sosial: Program pendampingan untuk mengatasi masalah sosial seperti stunting, gizi buruk, atau kekerasan dalam rumah tangga.

IV. Strategi Pendukung dan Kolaborasi Multi-Pihak

Keberhasilan penanganan kawasan kumuh sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi:

- Kolaborasi Multi-Pihak (Pentahelix): Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan sektor swasta (Corporate Social Responsibility/CSR, investasi), akademisi (riset, inovasi), masyarakat sipil/NGO (pendampingan, advokasi), dan media (edukasi, pengawasan) sangat krusial. Model Public-Private-Community Partnership (PPCP) dapat diimplementasikan untuk proyek-proyek tertentu.

- Pendanaan Berkelanjutan dan Inovatif: Selain APBN/APBD, pemerintah perlu mencari sumber pendanaan alternatif seperti obligasi daerah, pinjaman lunak dari lembaga internasional (Bank Dunia, ADB), dana CSR perusahaan, skema Land Value Capture (pemanfaatan kenaikan nilai tanah), atau bahkan iuran partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya.

- Penguatan Kapasitas Kelembagaan: Peningkatan kapasitas SDM di pemerintahan daerah dalam perencanaan tata ruang, manajemen proyek, dan fasilitasi masyarakat. Koordinasi antar instansi pemerintah (PU, Perkim, Sosial, Kesehatan, Pendidikan) harus ditingkatkan.

- Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan: Implementasi program harus diikuti dengan pengawasan ketat dan evaluasi berkala untuk mengukur dampak, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Indikator keberhasilan harus jelas, tidak hanya pada output fisik, tetapi juga pada outcome sosial-ekonomi.

V. Tantangan dan Harapan di Masa Depan

Meskipun strategi telah dirumuskan, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan:

- Kehendak Politik dan Keberlanjutan Program: Program penanganan kumuh seringkali bersifat jangka panjang, sehingga membutuhkan komitmen politik yang kuat dan berkelanjutan dari berbagai rezim pemerintahan.

- Laju Urbanisasi yang Cepat: Arus urbanisasi yang tak terkendali terus menciptakan kantong-kantong kumuh baru, menuntut pemerintah untuk terus berpacu.

- Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya: Anggaran pemerintah seringkali terbatas, sementara kebutuhan untuk penanganan kumuh sangat besar.

- Resistensi Masyarakat: Perubahan selalu memicu resistensi. Masyarakat mungkin enggan direlokasi, atau sulit menerima perubahan gaya hidup.

- Masalah Legalitas Lahan yang Rumit: Penyelesaian sengketa lahan bisa memakan waktu lama dan sangat kompleks.

- Dampak Perubahan Iklim: Kawasan kumuh seringkali paling rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti banjir rob, kekeringan, dan kenaikan suhu ekstrem, menambah lapisan kompleksitas masalah.

Meski demikian, harapan selalu ada. Dengan strategi yang adaptif, inovatif, dan berpusat pada manusia, pemerintah dapat mengubah wajah kota. Masa depan perkotaan adalah tentang menciptakan kota yang inklusif, di mana setiap warganya, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki hak untuk hidup layak, aman, dan sejahtera. Penanganan kawasan kumuh bukan hanya tentang merobohkan dan membangun kembali, melainkan tentang merajut kembali jalinan sosial, memberikan harapan, dan membangun fondasi bagi kualitas hidup berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan kota yang lebih manusiawi dan berkeadilan.